© Red Bull Music Academy

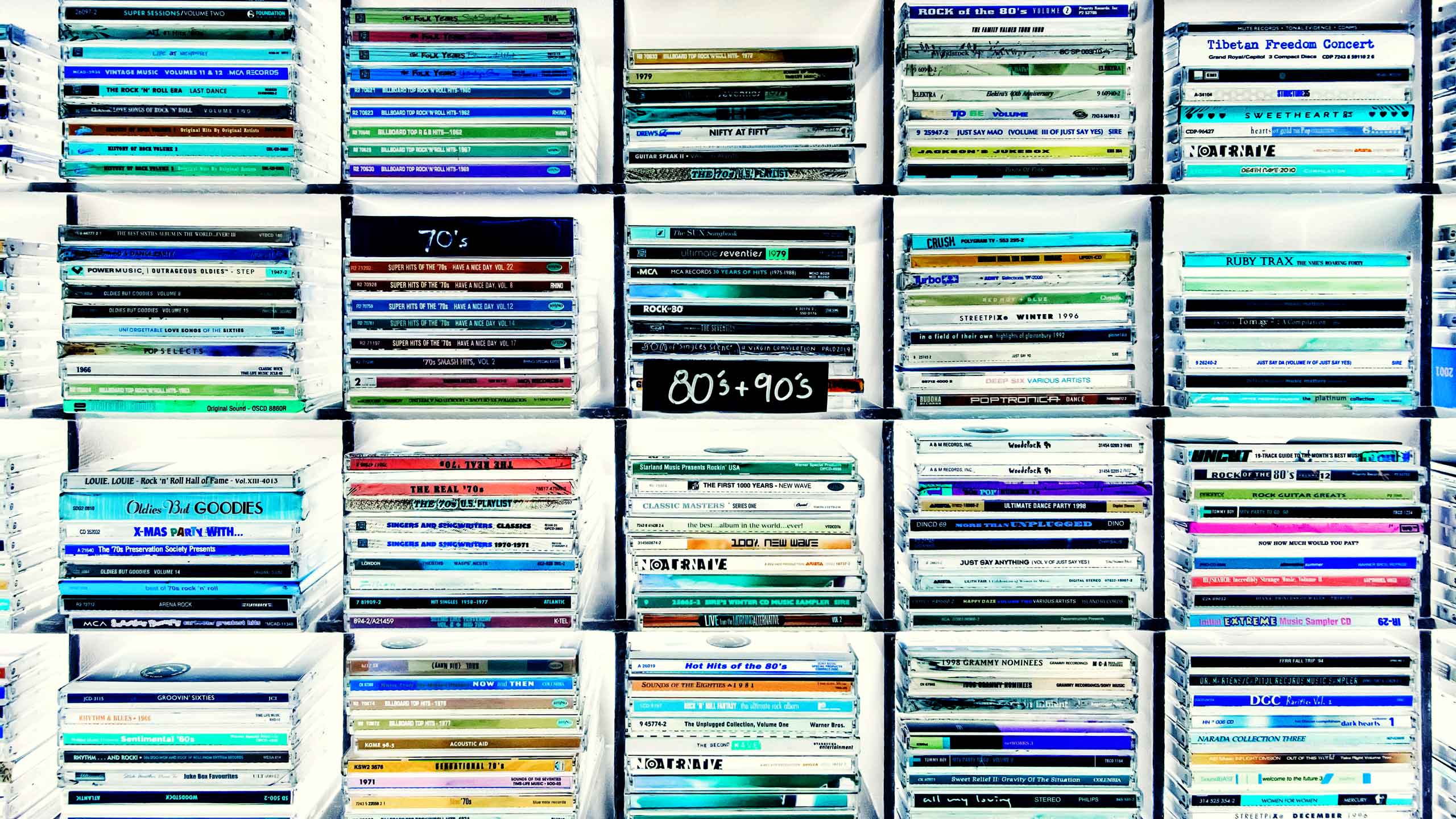

음악 데이터 분석 및 큐레이션 업체였던 에코네스트에서 2년 6개월간 일하다 에코네스트가 스포티파이에 합병되며 거의 8년째 스포티파이에서 개인화 작업 등에 힘써온 에이제이 칼리아Ajay Kalia가 운영하는 스카이넷&에버트Skynet&Ebert에서 낸 글 중 하나가 세계적으로 크게 주목을 받았던 적이 있다. 그 글의 요지는 ‘청소년 시기에 들은 음악이 평생의 취향을 결정한다’는 것이었다. 이 글이 인터넷 곳곳에 퍼졌을 때 꽤 많은 사람들이 댓글로, 혹은 SNS로 공감을 표했다. 내 주변 사람들도 대체로 그러하다고 맞장구를 치고는 했다. 데이터로 입증된 결과라고 하니 할 말이 없지만 그렇다면 매일 신보를 들으며 새로운 걸 찾아 나서는, 그러면서 다양한 장르의 음악을 듣는 나는 예외적인 사례인 것일까? 11년째 이 일을 하고 있지만, 나는 남들이 겪는–흔히들 말하는–음악 섭취 권태기도 없었다. 그 음악이 그 음악 같다고 느낄 때야 가끔 있지만 그래도 그 안에서 신선함을 끊임없이 찾아 나서며 새로운 걸 소개하고 즐기는 편이다. 과거에는 기술적 면모, 그러니까 음악에 담긴 소리를 만들고 구성하는 방식에 무게를 두고 분석했지만 나이를 먹으면서 그 음악가만이 선보일 수 있는 감성에도 무게를 두고 감상하는 편이다. 얼핏 들으면 다 비슷하게 들릴 수 있지만, 그 안에 담긴 서로 다른 정서를 느끼다 보면 세상에 이토록 좋은 음악이 많았나 싶을 때도 있다. 요즘도 사람들이 어떻게 그렇게 신보를 매일 체크하느냐고 물어보지만, 나는 신보를 확인하는 시간이 즐겁다. 매일 200개가 넘는 음원이 쏟아져 나오는 만큼 나도 모든 음악을 일일이 다 들어볼 수는 없지만, 이것저것 찾아 들어보며 괜찮은 새로운 음악가, 새로운 앨범을 발견하는 걸 즐기곤 한다. 사람들은 ‘대체 어떻게 그럴 수 있냐’고 묻는데, 여기서 이 질문이 진짜 궁금한 것은 두 가지인 듯하다. 어떻게 그렇게 부지런하게 찾아 들을 수 있는지, 그리고 어떻게 안 질리고 새로운 걸 듣는지. 열심히 사는 건 사람의 성향 탓이니 논외로 하고, 그렇다면 나는 10대에 어떤 음악을 들었기에 아직도 이렇게 다양한 음악을 듣는 것일까? 나만 특이한 속성을 지니고 태어난 것일까? 10대에 들은 장르가 평생의 음악 취향의 많은 부분을 차지한다는 이론은 왜 매일 신보를 듣는 찾아 듣는 나에게 예외적일까? 나는 유독 다양한 음악을 일찍 접했던 것일까?

어릴 적 경험이 지금의 결과로 100퍼센트 이어진다고 확신할 수는 없지만, 돌이켜보면 내가 과거에 다양한 음악을 들었던 것만큼은 사실이다. 남들보다 음악을 많이 듣기도 했고, 무엇보다 호기심이 굉장히 많았다. 크레딧에 관심이 많았고, 크레딧에 있는 개별적인 사람들이 누구인지도 궁금해서 들여다보곤 했다. 동시에 부모님이나 친구 등 주변 사람의 영향을 받기도 했다. 우선 시간순으로 거슬러 올라가면, 엄마는 당신이 젊었을 때 그룹 사운드를 굉장히 좋아했고 돌아가신 아빠는 해외 음악을 좋아했다. 그 당시 누구나 올드팝을 즐겨 들었겠지만, 아빠는 일렉트릭 라이트 오케스트라Electric Light Orchestra부터 퀸Queen까지 밴드 음악을 좋아했던 것은 물론 고고, 디스코 음악도 굉장히 좋아했다. 그리고 그러한 취향은 백판을 포함한 여러 장의 LP로 고스란히 남아 있다. 두 분 덕분에 나는 어릴 때부터 음악을 가까이 접했고, 과거의 음악을 익숙하게 받아들였다. 외할머니도 [가요무대]를 굉장히 좋아했고, 그래서 나는 아직도 가끔씩 [가요무대]를 본방으로 본다. 그런 경험이 가장 앞쪽에 쌓여 있기 때문에 다양한 음악을 듣는 것일수도 있다. 음악 좋아하는 환경 속에서 자라는 경우는 더러 있기 때문에 내가 특수성을 지니고 있다고 보기는 어렵다. 정도는 다르지만 누구나 음악을 좋아하고, 힙하게 음악을 소비하는 이들도 많기 때문에 내가 별나다고 생각하지는 않는다. 하지만 지금처럼 이 일을 해오기에 더없이 적합한 환경 속에서 자란 것은 맞다고 생각한다. 덕분에 한국 음악 중에서는 1970년대 음악부터 자연스럽게 접해왔다. 해외 음악이야 접한 순서가 워낙 뒤죽박죽이지만.

Queen – Killer Queen

Electric Light Orchestra – Midnight Blue

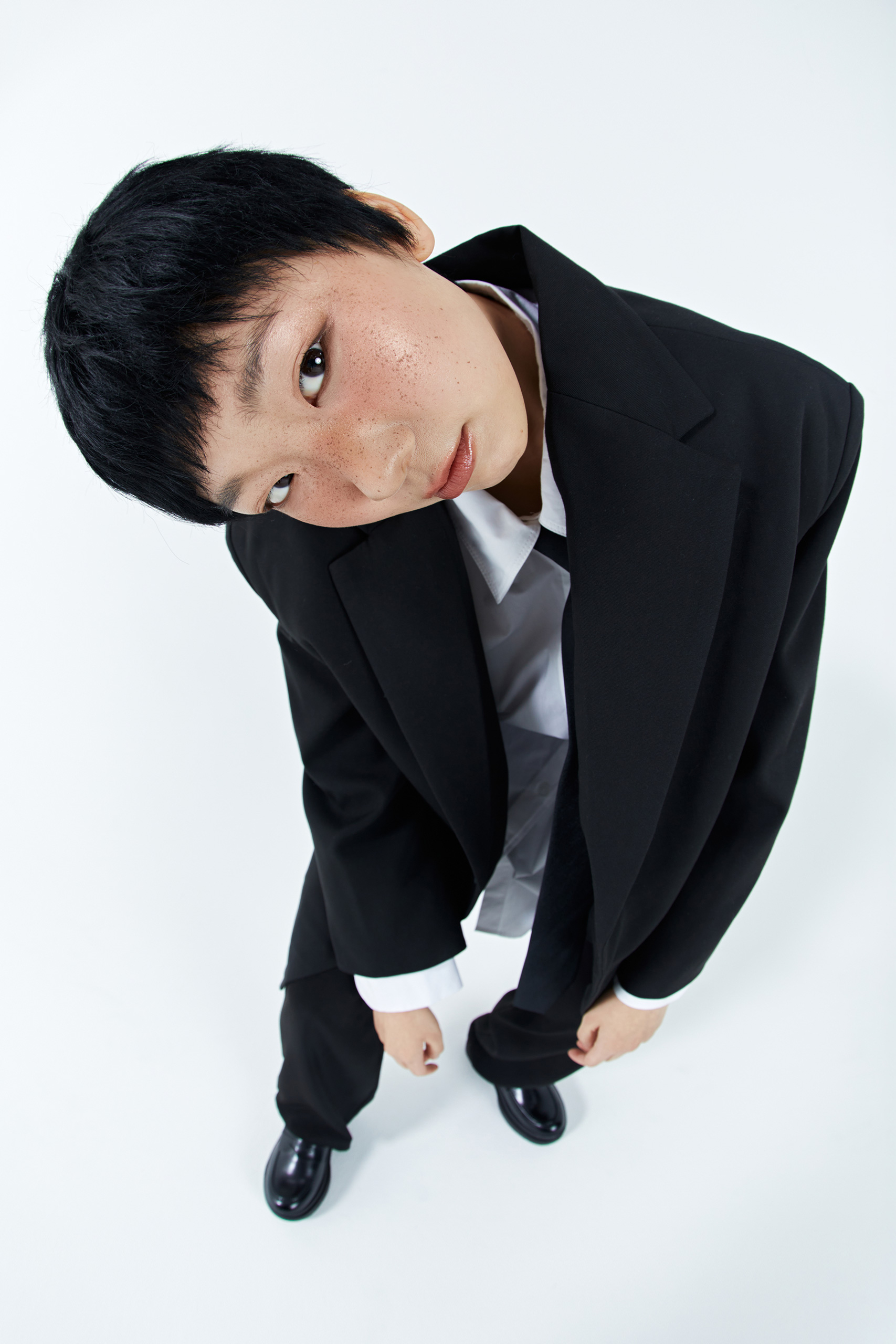

앞서 이야기한 환경 덕분에 나는 어릴 적부터 음악과 가까이 살았다. 동시에 TV에 나오는 수많은 음악과도 친하게 지냈다. 연도야 기억이 나지 않지만, 내 기억 속 가장 앞에 있는 음악가는 박남정이다. 시기상 발매 직후는 아니었을 것 같은데, TV에서 ‘ㄱㄴ춤’을 추는 박남정만큼은 확실하게 기억한다. 그가 입었던 마이클 잭슨을 떠올리게 하는 검은 정장도 함께 기억에 있다. 그때는 마이클 잭슨을 몰랐던 시기여서 그런지 그 의상이 강하게 남아 있다. 그 다음으로 기억하는 것은 현진영이다. 사실 현진영은 “절대무적 라이징오”의 주제가로 기억하고 있는데, 그 이후 얼마 지나지 않아 1996년 언타이틀의 “책임져”가 나오면서 열심히 태권도 품새 춤을 따라했다. 여기까지만 봐도 자연스럽게 힙합, 알앤비 류의 음악을 먼저 접했음을 알 수 있다. 그래서인지 초등학교 5, 6학년 무렵 자연스럽게 힙합과 랩의 존재를 알게 되었고, 나는 어느덧 동네 유일의 힙합 키드가 되어 있었다. 타워레코드를 가려면 한 시간 반은 버스를 타고 가야 하는 대구 어느 구석에서 살면서도 나는 디깅을 놓지 않았고, 배철수의 음악캠프와 엄마 아빠의 음악 라이브러리, 중학교 올라가는 무렵 만나게 된 내 인생 유일의 커뮤니티 엠피힙합닷컴 이렇게 세 존재가 10대 초반의 나를 키웠다.

박남정 – ‘널 그리며‘ [가요톱10, 1989] | Park Nam Jung – ‘Missing you’ © KBS

박남정 – ‘널 그리며‘ [가요톱10, 1989] | Park Nam Jung – ‘Missing you’ © KBS

언타이틀 – ‘책임져‘ | Untitle – ‘Be Responsible’ [가요톱10] © KBS

없는 용돈에 저녁은 편의점에서 때우고 열심히 굶어가며 테이프를 사모았고, 당시 운 좋게 오이뮤직 잡지를 구해서 보기도 했다. 핫 뮤직이나 서브를 봤다면 더 좋았을 걸 하는 아쉬움도 있지만, 그 당시 나는 핫 뮤직과 서브의 존재조차 알지 못했다. 어쨌든 그렇게 해외 음악을 더듬더듬 알아갔고, 랩 음악에 잠깐 심취해 있던 나에게 다가온 것은 거대한 팝 음악이었다. 브리트니 스피어스부터 엔씽크까지 당대 쟁쟁한 팝스타들은 힙합, 알앤비 프로듀서에게 곡을 받았고, 이름난 래퍼의 피처링을 받기도 했다. 정치적 올바름에 대한 구분이 없던 어린 시기의 나였지만 래퍼들이 족족 감옥에 가는 건 그 사유를 불문하고 옳지 못하다 생각했고, 때마침 팝 음악 시장에 팀바랜드Timbaland나 넵튠스The Neptunes, 로드니 저킨스Rodney Jerkins와 같은 이들이 주축으로 등장하기 시작하며 내 관심사는 랩 음악보다는 팝 음악으로, 그리고 가창자보다는 곡을 쓰는 프로듀서로 옮겨갔다. 그렇게 관심사가 옮겨질 무렵 남부 힙합이 세계적으로 대세가 되기 시작했다. 그러면서 알앤비 음악조차 남부 힙합의 문법을 따르게 되었고, 그렇게 비슷비슷해지는 음악에 실증이 날 때쯤 고등학교 때 한 친구를 만나게 된다.

THE NEPTUNES – PHARRELL – FRONTIN’ (BRIDGE LOOP)

고등학교 1학년 때 만난 그 친구 덕에 나는 당시 야다, 얀과 같은 쟁쟁한 록발라드 넘버를 익히게 되었을 뿐만 아니라 신데렐라Cinderella와 같은 글램 메탈 밴드도 익히게 되었다. 그 친구는 글램 메탈부터 데스 메탈까지 메탈이라면 종류를 가리지 않고 나에게 전도(?)했고, 그러면서 자연스럽게 인더스트리얼 계열의 음악까지 접하게 되었다. 때마침 남부 힙합 정도로는 고등학생 생활의 스트레스를 풀 수 없었다. 메탈 계열의 음악은 나에게 큰 즐거움으로 다가왔고, 한국의 록발라드까지 섭렵하며 그 무렵 노래방의 즐거움도 알게 되었다. 노래방에서 높은 음역을 요구하는 노래를 부르는 것이 소위 잘나가는 애들의 영역만은 아니었다. 고음의 노래를 듣기만 하다 부르기도 해보니 시원한 느낌이 드는 건 당연한 것이었고 힙합과 알앤비, 팝 음악을 듣던 나에게 스티비 원더Stevie Wonder가 내는 고음과 록 음악에서의 고음은 다른 차원의 것이었기에 혹하는 매력이 있었다. 물론 비평의 영역에서 한국의 록발라드가 모두 높은 평가를 받기는 어려울 것이다. 상투적인 가사와 멜로디의 연속이 지닌 음악적 가치를 낮게 측정할 수는 있지만, 나와 비슷한 세대를 공유하는 이들에게 추억이 보정해주는 점수는 꽤 높지 않을까?

이렇게까지 써놓고 나니 나의 10대는 이미 음악을 듣는 폭이나 영역이 엉망진창이었다. 그래서 지금 가리지 않고 다양한 음악에 관하여 듣고 쓰는 것인지 모르겠다. 하지만 10대의 음악 취향이 평생을 좌우한다고 하기에는 내가 20대 이후 들어온 음악이 너무 다르고, 요즘 듣는 음악이 또 다르다. 대학에 입학하며 나는 제 발로 민속학과에 들어갔으며 민요와 무가, 월드뮤직을 새롭게 접하게 되었다. 그러곤 그 장르들을 학부 때 당면해야 할 과제 이상으로 관심을 가지고 즐기게 되었다. 군대에 있을 때에는 들을 수 있는 음악이 제한적이었기 때문에 힙합과 알앤비 위주로 들었지만 전역 직후에는 오히려 재즈에 빠졌다. 그 이후 나는 음악에 관한 글을 쓰게 되었고, 앞서 말한 월드뮤직 중에서도 레게부터 소카, 댄스홀, 레게통이 대세가 되며 라틴 팝도 자연스럽게 즐기게 되었다. 그뿐만 아니라 전자음악까지 앞서 들었던 것들이 총망라되어 지금의 내가 만들어졌다. 한동안은 얼터너티브 알앤비 계열의 음악을 즐겼으나, 30대에 들어서면는 클래식 음악, 특히 편성이 극히 적거나 독주 음악을 즐겨 듣는 중이다. 클래식 음악은 나에게 순수하게 즐길 수 있는 마지막 보루와도 같다. 다행히 클래식 음악에 관하여 글을 쓰는 것은 전공자의 영역이라 나에게 그러한 기회가 오지 않겠지만, 아마 기회가 와도 쓰지 않을 것이다. 어쨌든 10대에 들었던 음악이 평생의 취향을 결정한다는 말에 개인적으로는 동의하지 않는다. 만약 그랬다면 이 일을 업으로 하지 못했을 것이다. 지금은 오히려 힙합, 알앤비에 관하여 글을 쓰는 경우가 극히 드물다. 한국의 음악을 기반으로 한 새로운 음악이 대세로 여겨지며 관련된 글을 조금 쓰고 있고, 외에는 인디 음악이나 오히려 케이팝에 관하여 글을 쓸 때가 있다. 특별히 정해진 영역 없이 이런 저런 음악에 관하여 글을 쓰는 중인데, 그렇다고 전문성이 보장되지 않는다고 하기에 내가 써온 시간과 나에게 글을 맡기는 곳이 이미 전문성을 담보해야 하기 때문에 내 글이 미덥지 못하다고 부정하기는 어려울 것이다. 나는 내 경험을 바탕 삼아 나이가 들고 시간이 지나도 다양한 음악에 관심을 가지는 것이 가능하다고 믿는다. 그리고 가능하다면 그렇게 즐길 수 있게끔 도움을 주거나 추천해주고 싶은 마음도 크다. 그래서 나는 오늘도 ‘이 중 하나는 누군가의 마음에 들겠지’ 하는 마음으로 새로운 음악을 찾아 나선다. 어느 한 쪽으로 편향된 취향은 아니지만, 늘 자신 있게 추천하며 별로인 걸 추천한 적은 없다고 확신한다.

Writer

블럭(박준우)은 2011년 힙합엘이에 글을 쓰기 시작해 웹진의 시대 속 지금은 사라진 여러 매체에 글을 써왔다. 서울시립미술관 전시 “표본창고” 음악감독부터 청룡영화상 단편영화상 수상작 “신기록”의 번역까지 가리지 않고 여러 일을 해왔고, 월간 국립극장부터 월간 재즈피플까지 몇 음악 매체에 아직 글을 쓰는 중이다. 빌보드 본사부터 홍콩 사우스차이나모닝포스트의 영포스트까지 해외 매체에도 기고했다. 스타트업 미디어 비석세스부터 디자인프레스까지, EBS국제다큐영화제부터 서울국제여성영화제 프로그램노트까지 영역을 가리지 않고 글을 쓰지만 가장 오래 일해온 것은 음악 쪽이다. 11년차 전업 프리랜서이고 먹고 살아야 해서 할 수 있는 일은 다 하는 편이다 보니 이렇게 되었고, 그냥 쭉 이렇게 사는 중이다.

IMAGE DESCRIPTION IMAGE DESCRIPTION IMAGE DESCRIPTION IMAGE DESCRIPTION IMAGE DESCRIPTION