![[Essay]김지혜1_1_오프닝](https://magazine.beattitude.kr/wp-content/uploads/2025/11/Essay%EA%B9%80%EC%A7%80%ED%98%9C1_1_%EC%98%A4%ED%94%84%EB%8B%9D-scaled.jpg)

Essay

이슈의 테마에 관한 다양한 오피니언을 엿봅니다

우리는 어쩔 수 없이 ‘창문을 통해 어렴풋이’ 봅니다. 고린도전서의 “지금은 거울로 보는 것 같이 희미하다”는 것에서 차용해 베르히만이 그랬듯이요. 인간의 마음과 도시의 구조, 둘 중 무엇도 선명하게 파악할 수 없다는 사실을 알기에 이 연재는 직면이 아니라 반사, 정면이 아니라 비스듬함을 선택했어요. 새로운 기획 ‹증상앤더시티›는 아티스트이자 미술치료사 김지혜 박사가 예술, 정신분석, 심리학, 미술치료라는 ‘반사경’을 들고 도시의 증상을 바라보는 연재입니다. 도시가 우리에게 새겨 놓은 균열, 그 틈을 통해 되돌아오는 욕망과 불안, 그 모든 것이 만들어 내는 기묘한 향유의 순간까지. 정신의학은 늘 보편을 말하지만, 우리가 마음을 읽는 방식은 언제나 부분적이고, 왜곡되며, 희미하다는 점을 아는 것, 그 겸손과 회의를 출발선으로 삼아 도시 속에서 흔들리는 우리 각자의 ‘증상’을 해체하고 그 본질을 비춰보려 합니다. 첫 회는 ‹프로이트의 증손녀들›입니다. 정신분석이라는 오래된 기호를 실제로 계승한 여성 예술가들의 삶에서 도시적 불안과 창조적 증상의 형태를 더듬어 봅니다. 완전한 해석도, 깔끔한 결론도 없는 세계, 다만 비스듬한 반사 속에서 잠시 드러나는 진실의 얼룩, 그 첫 번째 장면을 BE(ATTITUDE) 비애티튜드 웹 아티클에서 만나보세요.

![[Essay]김지혜1_2_인트로](https://magazine.beattitude.kr/wp-content/uploads/2025/11/Essay%EA%B9%80%EC%A7%80%ED%98%9C1_2_%EC%9D%B8%ED%8A%B8%EB%A1%9C.png)

벨라 프로이트 향초 제품 ⓒ Bella Freud

증상앤더시티

증상앤더시티는 ‘도시’ 속 우리가 겪는 ‘증상’을 분석한다기보다 증상 속 우리의 향유가 얽혀 있는 틈새를 비추며, 나만의 예술, 나만의 삶의 방식으로 생을 직조해 내는 고유한 모습을 포착하고자 한다. 아티스트·아트세러피스트로 정체화하는 필자는 도시에서 살아가는 현대인의 증상을 예술, 정신분석, 심리학, 미술치료라는 반사경을 통해 비스듬히 바라본다. 후기 자본주의사회의 모순이 집약된 공간으로서 도시가 개인의 증상을 형성하는 주체로 작동한다는 점 역시 내포한다.

“도시의 증상이면서, 도시가 증상이다.”

프로이트의 증손녀들

피터 왓슨Peter Watson은 『무신론자의 시대』에서 폴 리쾨르Paul Ricoeur를 경유해 카를 마르크스Karl Marx, 프리드리히 니체Friedrich Nietzsche, 지크문트 프로이트Sigmund Freud를 ‘의심의 대가들’로 칭하며, 의식 전체를 허위의식으로 바라봤던 대표적 인물로 소개한다.

![[Essay]김지혜1_3](https://magazine.beattitude.kr/wp-content/uploads/2025/11/Essay%EA%B9%80%EC%A7%80%ED%98%9C1_3.jpg)

‘개노답 삼형제’ 밈 생성기로 제작한 이미지. (Gemini, Canva 사용)

그중 무의식을 ‘발견’하고 정신분석을 ‘발명’한 프로이트는 인간의 내면을 탐구하고자 했던 선구자이다.

지도는 영토를 정의하지만, 영토가 다시 지도를 그리게 한다. 무의식이라는 영토에 정신분석이라는 지도, 이 생산적이고 순환적인 피드백 시스템에서 돌출되는 것이 증상이다.

현대인인 우리는 증상과 함께 살아간다. 증상은 보통 질병을 통해 환자가 호소하는 이상으로, 환자의 주관에 따른 것이므로 환자가 느끼는 정신적인 부분도 포함한다. 즉, 개인의 주관적인 불편을 증상의 핵심으로 볼 수 있다. 전통적인 정신의학에서는 증상을 질병이나 장애의 징후로 간주하며, 증상의 완화 또는 제거를 치료의 목표로 삼는다. 프로이트가 말하는 증상은 억압된 무언가가 (욕망이나 외상적 기억이 변형되어 주관적으로 불편한 방식으로) 되돌아온 것으로, 분석해야 할 주제가 된다.

![[Essay]김지혜1_4](https://magazine.beattitude.kr/wp-content/uploads/2025/11/Essay%EA%B9%80%EC%A7%80%ED%98%9C1_4.jpg)

프로이트의 사진

![[Essay]김지혜1_5](https://magazine.beattitude.kr/wp-content/uploads/2025/11/Essay%EA%B9%80%EC%A7%80%ED%98%9C1_5.jpg)

정신분석을 위한 프로이트의 카우치

정신분석가 자크 라캉은 증상(symptôme)과 유사한 ‘Sinthome’(생톰, 보통 ‘증환’으로 번역)이라는 신조어를 만들고, 증상과의 창조적 동일시를 통해 나만의 고유한 양식으로 살아가는 것을 이야기한다. 인간의 조건인 결여를 메우려는 시도인 욕망이 좌절되면서 나타난 증상은 ‘내 안에 존재하는 나 이상의 것’이므로 분열적 일 수 있지만, 이는 단순한 치료 대상을 넘어 결여된 주체를 예술적, 윤리적으로 매듭지을 수 있는 것이 된다.

![[Essay]김지혜1_6](https://magazine.beattitude.kr/wp-content/uploads/2025/11/Essay%EA%B9%80%EC%A7%80%ED%98%9C1_6.jpg)

1967년의 자크 라캉 ©Botti Gamma-Rapho

슬라보에 지젝Slavoj Žižek은 우리가 증상 때문에 고통을 받는다고는 하지만, 증상이야말로 ‘아버지의 법’을 위반하며 향유jouissance할 수 있게 하는, 진실에 접근할 수 있는 거의 유일한 틈이라고 말한다.

[EBS 위대한 수업, 그레이트 마인즈] 슬라보예 지젝

정신분석의 ‘아버지’인 프로이트는 그가 남긴 거대한 이론적 유산을 계승하고 발전시킨 ‘프로이트의 딸들’을 거느리고 있다. 프로이트의 ‘충실한’ 딸들은 페미니스트 정신분석가 중 프로이트 이론을 가부장제를 설명하는 강력한 도구로 보고, 이를 사용해 아버지의 법을 무너뜨리려는 전략의 줄리엣 미첼Juliet Mitchell 같은 여성 분석가를 지칭하는 말로, 비판적 함의도 갖는다. 한편 카렌 호나이Karen Horney는 프로이트의 ‘남근선망’에 ‘자궁선망’으로 맞서며, 정신분석 이론이 보편적인 것이 아니라 남성만의 관점을 드러낸다고 비판했다. 정신분석뿐만 아니라 ‘이론’은 결코 가치중립적이지 않으며, 언제나 ‘정치적’이라는 케이트 밀렛Kate Millett은 『성의 정치학』에서 프로이트 이론을 수정하고 재해석하는 것이 아니라 폐기를 주장하기도 했다.

나는 학문적으로 프로이트의 직계는 아니지만, 미술과 심리학을 공부하고, 증상과 예술(작품)을 혹은 증상의 예술을 정신분석의 시선으로 응시하면서, ‘어쩔 수 없이 어느 정도는’ 프로이트의 방계 어딘가에서 ‘변방의 증손녀’ 정도로 입양되려는 증상을 보이기도 한다.

하지만 진짜 피가 섞인 프로이트의 증손녀들이, 그것도 예술하는 증손녀들이 있었으니!

이제 친자확인은 멈추고, (프로이트의 딸 안나 프로이트가 학문적으로는 프로이트의 적통이 아니라는 논쟁도 계속되어 왔으니 정신분석학계에서 피의 계승은 그리 중요한 게 아닐지도 모른다) 프로이트라는 정신분석적 기호를 동시대의 메트로폴리탄에서 증상으로, 예술적 방식으로 향유하며 살아가는 여성 후손의 이야기를 ‘자유연상’ 방식으로 그려내 본다.

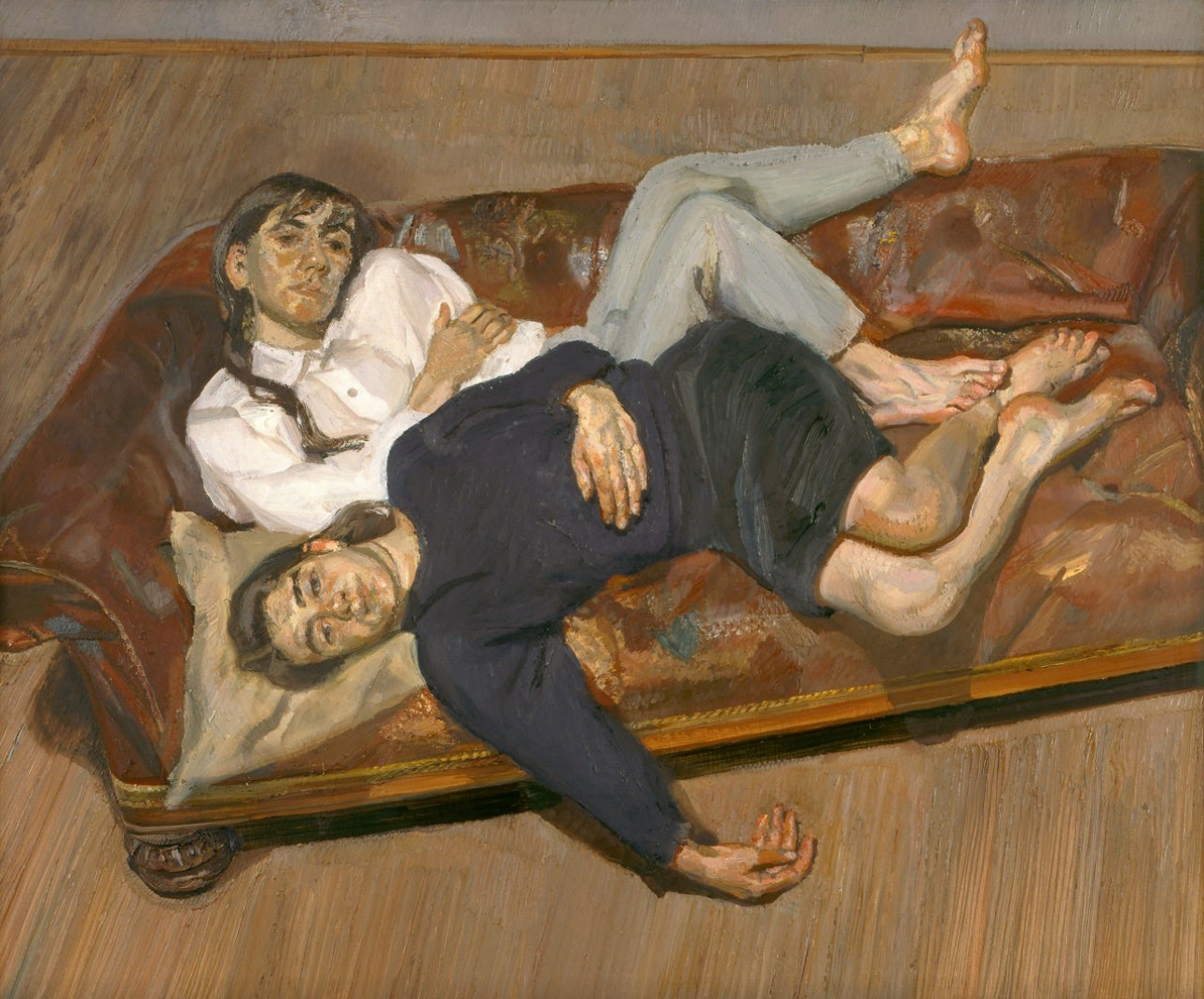

프로이트의 생물학적 손자이자 날것 그대로의 누드, 초상화로 유명한 화가 루시안 프로이트Lucian Freud의 두 딸, 벨라 프로이트Bella Freud와 에스터 프로이트Esther Freud가 있다.

![[Essay]김지혜1_8](https://magazine.beattitude.kr/wp-content/uploads/2025/11/Essay%EA%B9%80%EC%A7%80%ED%98%9C1_8.jpg)

루시안 프로이트의 자화상, 1985, oil on canvas, 562cmx51cm

루시안 프로이트가 그린 두 딸, 벨라 프로이트와 에스더 프로이트

즉, 프로이트의 증손녀인 벨라 프로이트는 패션 디자이너이자 유튜브 채널 패션 뉴로시스(Fashion Neurosis, 신경증, 벨라가 대변하는 패션과 프로이트를 상징하는 신경증을 조합한 작명)를 운영하기도 한다. 벨라의 어머니는 버나딘 커벌리Bernadine Coverley로, 평생 많은 여성과 연루된 루시안 프로이트와 공식적으로 결혼한 적은 없지만, 파국으로 끝난 다른 여성의 관계와 달리 버나딘은 끝까지 친분을 유지했다고 한다. 벨라는 가족관계를 ‘숲속의 부족’과 같이 비관습적인 관계였다고 표현한다.

![[Essay]김지혜1_10](https://magazine.beattitude.kr/wp-content/uploads/2025/11/Essay%EA%B9%80%EC%A7%80%ED%98%9C1_10.jpg)

1961년, 에스터 프로이트의 부모인 루시안 프로이트와 버나딘 커벌리. 사진 제공: 에스터 프로이트

니컬러스 컬리넌Nicholas Cullinan 박사와 벨라 프로이트의 소더비 토크

![[Essay]김지혜1_12](https://magazine.beattitude.kr/wp-content/uploads/2025/11/Essay%EA%B9%80%EC%A7%80%ED%98%9C1_12.jpg)

유튜브 채널 ‹패션 뉴로시스› 촬영장으로도 사용되는 벨라의 집

유튜브 채널 패션 뉴로시스의 공식 질문은 “Can you tell me what you’re wearing today and why you chose these clothes?”로, 벨라는 게스트가 오늘 입은 것이 무엇이며, 왜 그것을 선택했는지 물어보는 것으로 ‘세션’을 시작한다. 정신분석이 심층을 탐색한다면, 벨라의 작업은 표면을 다룬다. 그 게스트 라인업이 대단하다. 첫 게스트로 패션 디자이너 릭 오웬스Rick Owens부터 디올의 조나단 앤더슨JW. Anderson까지, 벨라가 몇 년째 수트를 제작해 주는 뮤지션 닉 케이브Nick Cave부터 로잘리아ROSALÍA, 사진작가 유르겐 텔러Jurgen Teller, 아티스트 마리나 아브라모비치Marina Abramović, 배우 케이트 블란쳇Cate Blanchett 등 매우 다양하다.

디올 여성 컬렉션 데뷔 쇼를 성공적으로 끝낸 뒤, “24시간 일한다”는 조나단 엔더슨의 어록이 다시 화제가 되었다. 패션 뉴로시스 조나단 엔더슨 편

그들은 모두 웨스트런던에 위치한 벨라의 집에서 정신분석의 상징인 카우치(Analytic Couch)에 누워 천장(에 달린 카메라)을 응시하며 인터뷰에 응한다. 벨라가 친분이 있는 게스트를 초대하다 보니 찰스 황태자와 카밀라도 참석한 모임에 같이 갔다는 내용 등에서 간혹 그들만의 세상 간 간극에(물론 애초에 왕이 있는 다른 나라 이야기이긴 하다) 아연할 때도 있다. 정신분석의 금수저라면, 프로이트가 원조 명가이긴 하겠다. 물론 루시안 프로이트는 자녀가 (두 번의 결혼과 몇 번의 동거 외 혼외에서 낳은 자녀를 포함해) 공식적으로만 14명은 되고, 벨라의 자매 에스터의 자전적 소설을 읽지 않더라도 어린 시절 아버지의 부재를 알 수 있을 정도다. 하지만 아버지, 더 멀게는 할아버지의 후광이 아니었다면, 처음부터 벨라의 프로이트 프린트 티셔츠를 유명인들이 입었을까 의심이 드는 것은 사실이다. 아비투스habitus에는 경제자본뿐만 아니라 문화자본과 사회자본을 이어받는 것이 포함된다.

이처럼 벨라 프로이트는 프로이트라는 위대한 유산을 극복하거나 폐기하려 들지 않는다. ‘패션’과 ‘신경증’이라는 도시의 증상을 카우치라는 무대 장치에 눕히며, 그 형식의 표피만 취하는 행보를 보이는 것 같다. 그러면서도 이 토크쇼가 단순한 인터뷰가 아니라 ‘프로이트’가 진행하는 ‘분석’ 장면이라는 정신분석적 기표를 제공한다(케이트 블란쳇의 첫마디는 실제로 “Thank You, Doctor”이기도 했다). 흥미롭게도 혹은 당연하게도(하지만 벨라는 “부끄럽게도”라고 말한다), 벨라는 프로이트의 저작을 한 권도 끝까지 읽지 않았다고 한다. 프로이트의 모든 것에 관심이 있고, 아버지가 프로이트는 재밌는 사람이라고 말했다고 덧붙이는 것은 잊지 않는다. 루시안 프로이트는 벨라의 어린 시절에는 부재했지만, 벨라가 런던에 머물게 되는 16세부터는 친밀한 교류가 이루어졌고, 벨라는 여러 번 루시안의 그림 모델이 되기도 하였다. 벨라는 아버지를 (미친 방식으로) 사랑했음에도, 벨라의 삶이 충만해졌을 때는 아버지를 거절하는 방법을 배우기 시작했고, 아버지가 죽고 나서야 나로 산다는 해방감을 느꼈다고 말한다. 벨라는 패션 뉴로시스에서 인터뷰할 때 아버지의 의자에 앉아 있다. 이 과정은 완전히 프로이트적(Freudian)이다.

프로이트는 벨라 개인의 이름이지만, 어쩌면 가장 공적인 기호 중 하나로, 벨라는 이 기호를 티셔츠 표면에 새기며 동시대의 패션으로 재전유한다.

벨라의 대표 디자인인 ‘Ginsberg Is God’이 새겨진 티셔츠, 점퍼, 컵, 향초 등의 앞면에는 ‘Ginsberg is god’이, 뒷면에는 ‘Godard is dog’이 프린트되어 있다. ‘Ginsberg’는 비트 제너레이션Beat Generation의 구루 앨런 긴즈버그Allen Ginsberg를, ‘Godard’는 프랑스의 누벨바그 감독 장뤽 고다르Jean-Luc Godard를 가리킨다.

![[Essay]김지혜1_14](https://magazine.beattitude.kr/wp-content/uploads/2025/11/Essay%EA%B9%80%EC%A7%80%ED%98%9C1_14.jpg)

‘Ginsberg Is God’ 문구가 들어간 티셔츠 앞면 ⓒ Bella Freud

![[Essay]김지혜1_15](https://magazine.beattitude.kr/wp-content/uploads/2025/11/Essay%EA%B9%80%EC%A7%80%ED%98%9C1_15.jpg)

‘Godard is dog’ 문구가 들어간 티셔츠 뒷면 ⓒ Bella Freud

긴즈버그는 컬럼비아대학 시절, 윌리엄 버로스, 잭 케루악 등과 군국주의, 자본주의, 성의 억압 등에 반대한 반문화 운동의 아이콘으로 의식의 확장을 이야기했고, 고다르는 기존의 기존 영화 문법을 파괴하고 영화를 정치적 혁명과 투쟁의 도구로 실험하며 영화의 ‘소비’를 방해했던 영화계의 증상 그 자체이다.

긴즈버그의 대학시절을 그린 영화 ‹킬 유어 달링› 트레일러

고다르의 영화 ‹네 멋대로 해라› 트레일러

![[Essay]김지혜1_18](https://magazine.beattitude.kr/wp-content/uploads/2025/11/Essay%EA%B9%80%EC%A7%80%ED%98%9C1_18.jpg)

벨라 프로이트의 ‘Ginsberg is god’ 티셔츠를 입은 케이트 모스

이 티셔츠는 케이트 모스Kate Moss가 입으면서 유명해졌고, 벨라는 제인 버킨Jane Birkin을 위해 이 티셔츠의 다른 버전 ‘Je t’aime Jane’을 만들기도 한다. 그리고 이 티셔츠를 알렉사 청이 입는다(2000년대의 패션 아이콘 케이트 모스와 알렉사 청은 어김없이 벨라의 유튜브에 게스트로 등장하기도 한다).

프로이트의 증손녀는 프로이트라는 기표를 아버지의 법에서 해방시킨다. 프로이트, 긴즈버그, 고다르라는 이름의 상징성을 패션 아이템이라는 가장 자본주의적인 형태로 브랜딩하며, 기표를 스타일로 유희한다.

벨라가 프로이트의 유산으로 외적인 스타일을 만들었다면, 벨라의 동생 에스터는 이 유산을 내면의 작업으로, 내러티브로 풀어낸다. 에스터의 첫 작품이자 가장 유명한 작품『Hideous Kinky』는 수피즘에 빠진 어머니, 벨라와 함께 모로코 마라케시에서 히피로 생활하던 어린 시절의 18개월을 그린 자전적 소설로, 불안정했던 가족관계와 성장을 이야기한다. 이 소설은 케이트 윈슬렛 주연의 영화로 만들어지기도 했다[사족의 사족으로 윈슬렛은 그 당시 조감독이었던 짐 스레플톤Jim Threapleton과 결혼하기도 했었다].

영화 트레일러

수녀원 기숙학교에서 탈출해 10대에 딸을 임신한 어머니와 30대 후반이었던 아버지, 다른 여성과도 관계를 유지하는 것으로 악명 높던 아버지를 바라보는 딸의 내면은 어떻게 작동하고, 어떻게 성장했을까? (이번에는 지그문트) 프로이트는 가족 로맨스(Family Romance) 이론에서 아이가 실제 부모에게 갖는 불만족과 실망감을 해소하고, 자기애적 욕구를 충족하기 위해 자신이 더 고귀한 혈통을 지닌 이상적인 부모의 자식이라는 무의식적 환상을 만들어 낸다고 주장한다.

에스터가 만들어낸 환상은 무엇일까? ‘Hideous Kinky’는 소설 속에서 두 자매가 낯선 세상을 마주하고, 알 수 없지만, 때로는 기괴하고 멋지다는 감정적 반응을 비밀스럽게 공유하기 위해 만든 암호이자 은어이다. 끔찍한 변태 등의 뜻 그대로라기보다는 자신들만의 방식으로 현실을 명명하면서 둘 사이 유대감을 구축하는 언어적 장치, 즉 증상이 된다.

에스터 프로이트는 부재하는 아버지, 프로이트적 아버지를 거부하고 새로운 영적 아버지를 구하는 어머니를 두었던 어린 시절의 경험을 자기 방식으로 재구성한다. 이렇게 글쓰기는 그 자체로 치료적 힘을 가질 수 있다.

벨라 프로이트의 ‘증상’은 프로이트(Freud)라는 기표를 스타일로 입고 밖으로 나가는, 아버지(의 유산)와의 유희이다. 에스터 프로이트의 ‘증상’은 아버지의 부재라는 이야기를 다시 쓰고, 새로운 의미와 가능성을 발견하려고 하는 내러티브 재구성으로서 글쓰기이다.

![[Essay]김지혜1_20_엔드이미지](https://magazine.beattitude.kr/wp-content/uploads/2025/11/Essay%EA%B9%80%EC%A7%80%ED%98%9C1_20_%EC%97%94%EB%93%9C%EC%9D%B4%EB%AF%B8%EC%A7%80-scaled.png)

Writer

김지혜 박사는 아티스트이자 미술치료사로, ‘아트애즈테라피(artastherapy.kr)’를 운영하며 예술치료 연구와 실천을 병행하고 있다. 예술, 정신분석, 심리학, 미술치료의 관점을 교차하고, 창작과 치유의 경계를 확장하려고 한다.

최근 연구 주제는 사회적 소수자를 위한 다문화 사회정의 미술치료와 반응작업 미술치료가 있다. 앞으로 미술과 음악, 문학, 무용동작 등을 통합하는 예술치료를 시도하고, 사회적 연결을 위한 공공미술, 전시, 교육 등으로 영역을 넓히고자 한다. 저서로는 『치유로서의 미술』이 있다.

뉴스레터를 구독해주셔서 감사합니다.

«비애티튜드»는 매주 금요일 아침 10시 1분, 창작자의 반짝이는 감각과 안목을 담은 소식을 메일함에 넣어드립니다.