Visual Portfolio

아티스트의 흥미로운 작업을 파고듭니다

최수련 작가는 중학생 때 절에서 불교 미술을 접하고 인생에서 처음으로 무언가를 하고 싶다는 강력한 생각이 솟구쳤어요. 회화와 서양화를 공부했지만, 작업만 보면 동양화 전공으로 오인당하는 경우가 많은데요. 중국, 일본, 한국의 전통 회화 속 빛바랜 색이나 질감, 유실된 부분, 미숙하고 어눌한 붓질을 닮은 수채화와 함께 알 수 없는 한자 문장과 각종 메모를 빼곡히 깜지처럼 적은 오묘한 그림은 알 듯 모를 듯한 세계의 파편을 이해하려는 고군분투로 다가옵니다. 삶의 비극적인 조건을 직면하되 냉소에 빠지지 않는 태도를 삶과 작업 모두에서 중시하는 작가는 공부, 수련, 유머 등을 통해 자신의 앞길을 헤쳐나가는데요. 진지하더라도 미간과 어깨에 힘을 빼고, 남에게 보여주지 않더라도 계속 창작할 수 있을지 스스로 질문을 던져보는 마음 이면에는 지고지순한 동경이 자리 잡고 있습니다. 나도 저런 경지까지 그리고 싶다(혹은 그 꼴 보기 전에는 못 죽는다)는 마음은 무의식적으로 의지를 추동하는 동기가 작용하죠. 자기 그림이랑 똑같이 생겼다고 불리고 싶고, 짝꿍과 건강하게 경쟁하며 그림이 점점 더 재미있고 깊어지는 삶을 고대하는 최수련 작가의 흥미로운 이야기를 아티클에서 확인해 보세요.

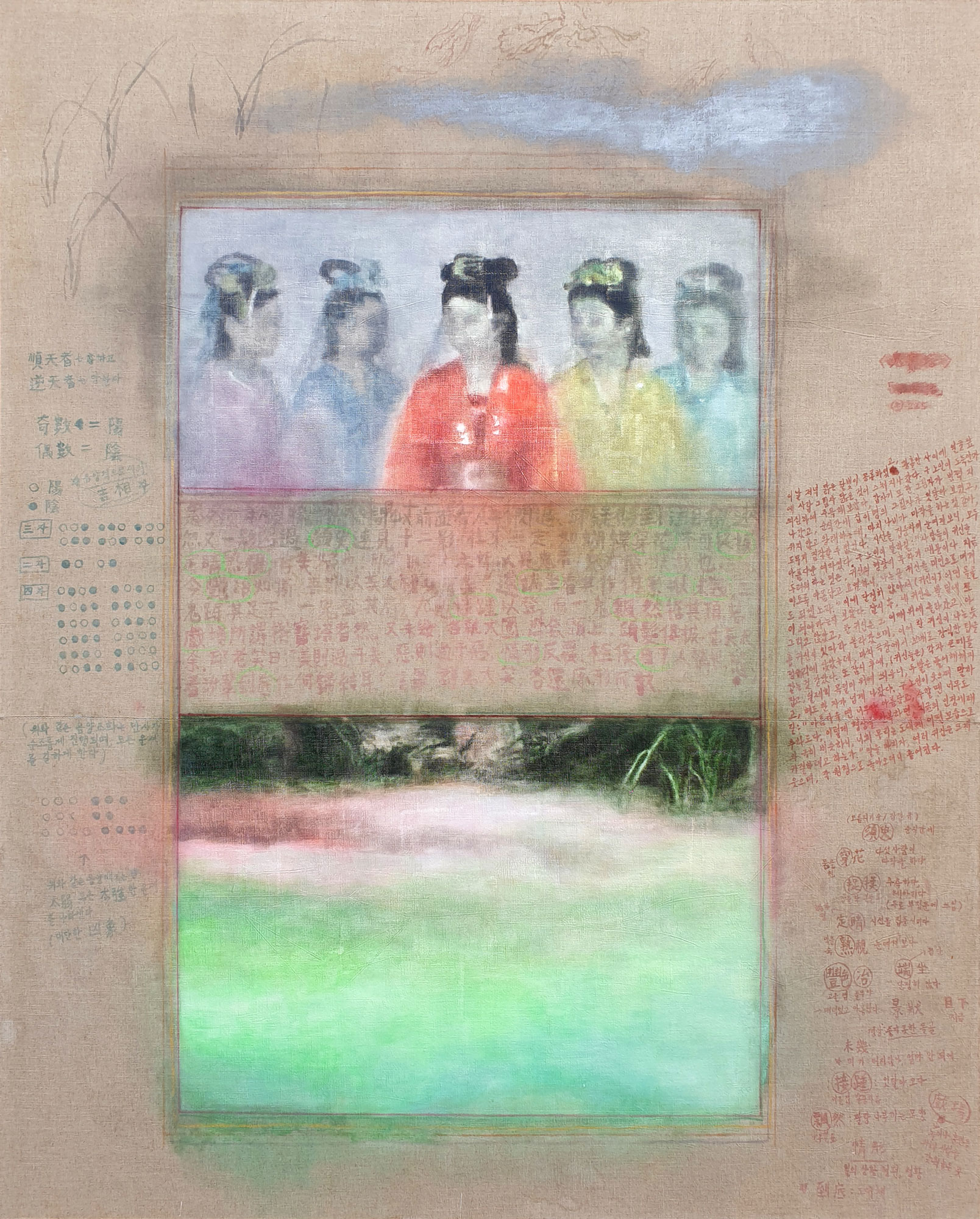

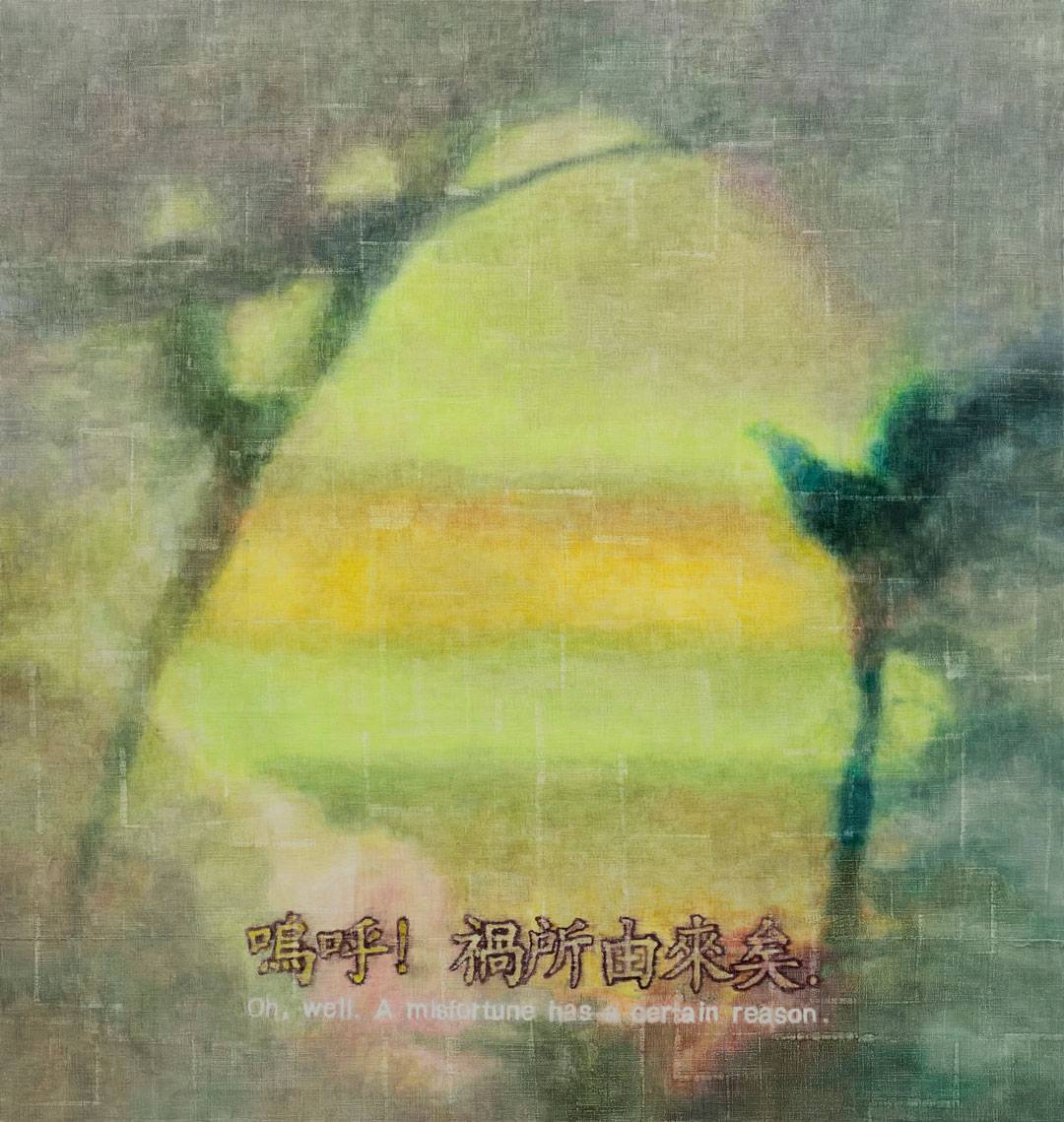

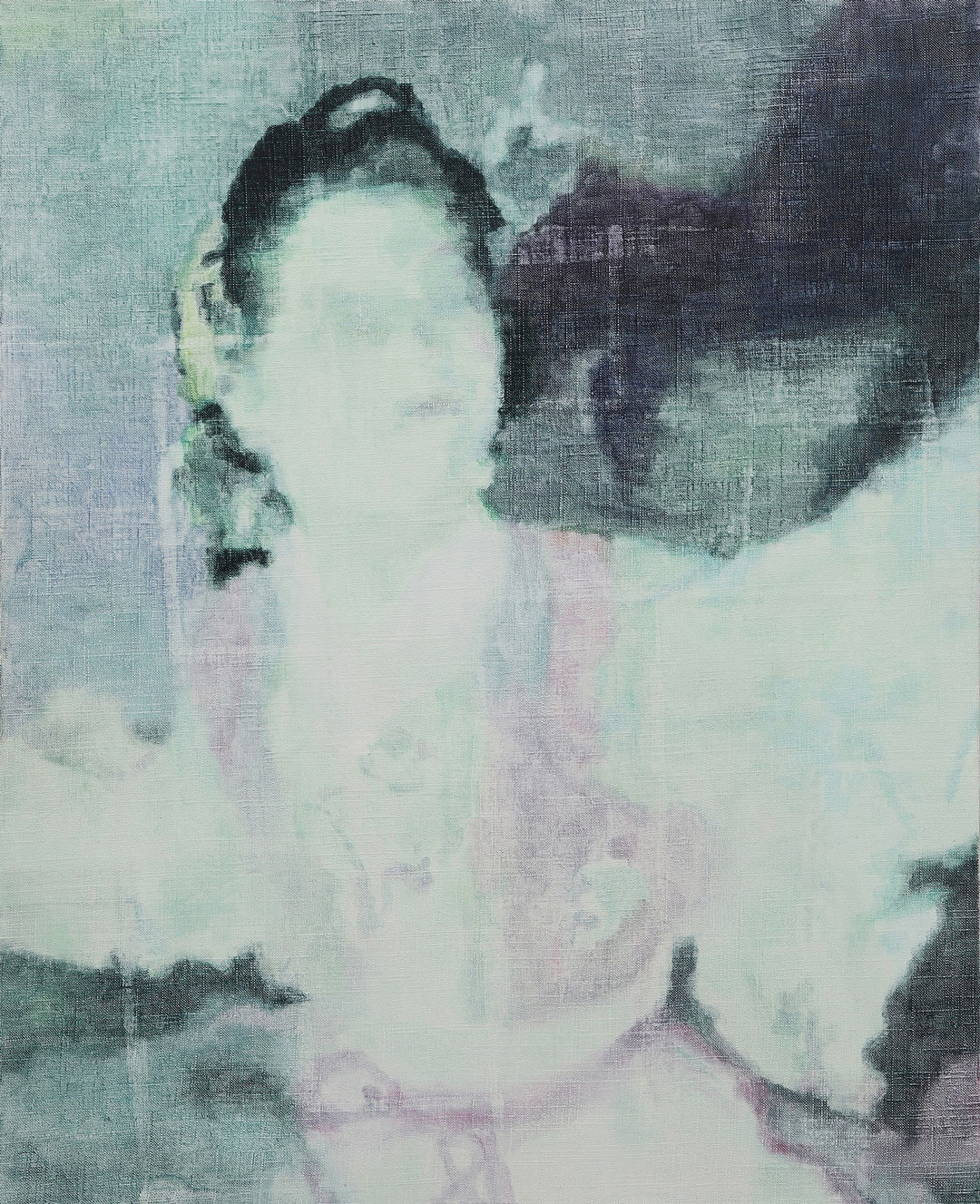

‹태평녀›, 2020, 리넨에 유채, 145 × 112 cm

자기소개를 부탁드릴게요.

안녕하세요. 최수련입니다. 저는 스승이 필요하다고 느끼면서도, 정작 가르침을 받으면 빗나가고 싶은 사람인 것 같아요. 참고로 제 이름은 클로드 모네Claude Monet의 ‘수련(睡蓮)’이 아니라 수련회(修鍊會)의 그 ‘수련’입니다.

지금의 창작자로 활동하게 된 계기가 궁금합니다.

저는 종교가 없는데요. 중학생 때 절에서 불교 미술을 접했을 때, 인생에서 처음으로 무언가를 하고 싶다는, 막연하지만 강력한 생각이 솟아났어요. 단청 기술자이든, 불화 제작자이든, 뭐가 됐든 이런 류와 관련된 일을 해야겠다고 결심했어요. 주변의 만류로 일단은 회화를 전공하게 되었는데, 제 작업 때문에 동양화과 출신으로 자주 오해받고 있습니다.

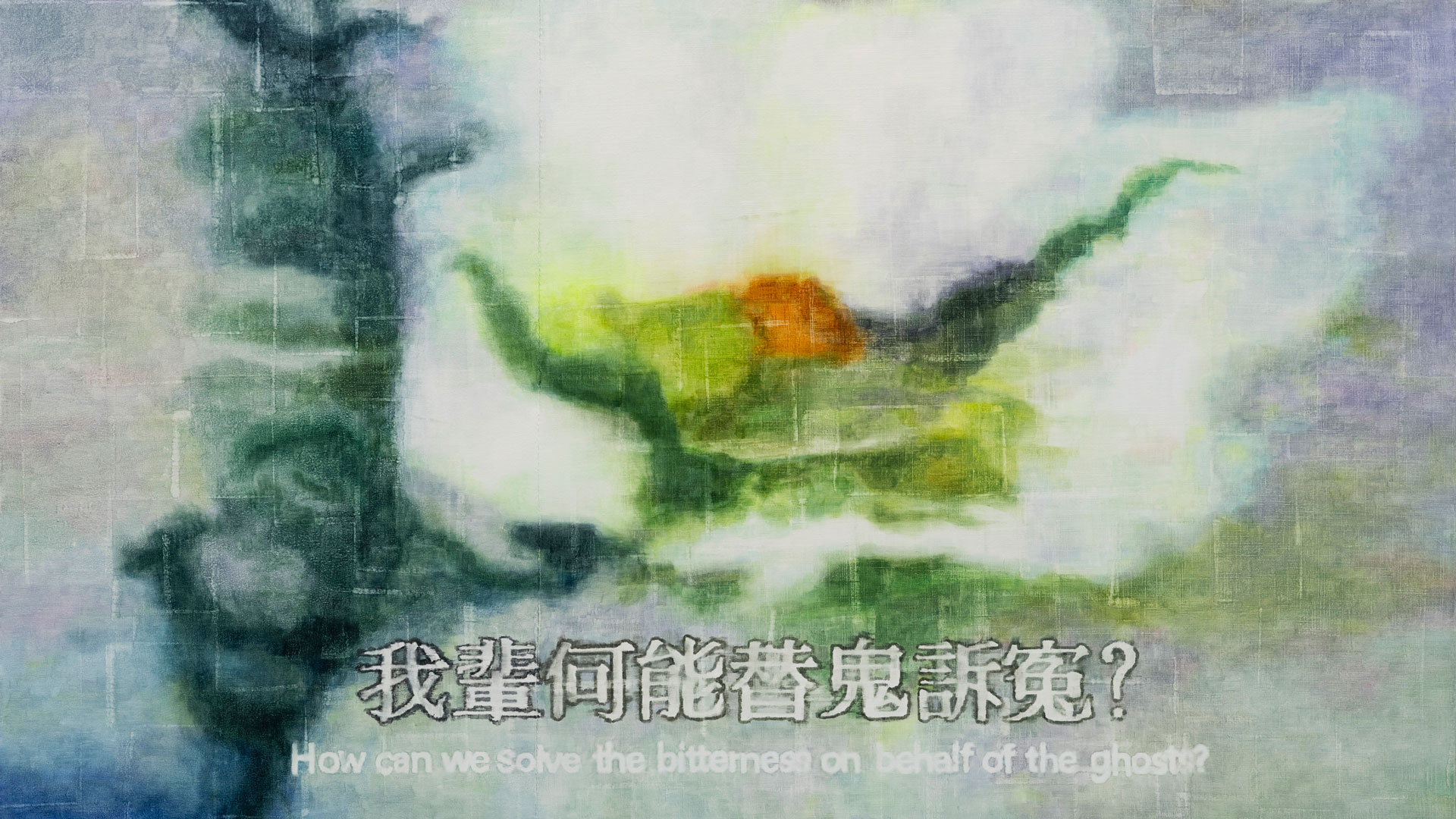

‹구천에서도 참회할 수 있는가›, 2022, 리넨에 유채, 166 × 200 cm

작업 공간에 대해서 편하게 소개해 주시겠어요?

난지미술창작스튜디오에서 지내다가 올 초 작업실을 옮겼습니다. 7년 간의 레지던시 생활을 마치고 이제 당분간 이사 없이 지낼 생각을 하니 무척 즐겁고 기대돼요. 새로운 작업실은 넓고 높은 하얀 공간이고, 공장형이라 문이 아주 크게 활짝 열립니다.

작가님은 영감을 주로 어디서 얻으시나요?

책과 동북아시아의 옛 그림들. 최근에는 오르한 파묵Orhan Pamuk의 소설 『내 이름은 빨강』에 나올 법한 오래된 이슬람 삽화 예술에 큰 매력을 느끼고 실제로도 형식적인 영향을 많이 받았어요. 또는 오래된 중국과 일본의 전통 회화 속 빛바랜 색이나 표면 질감, 유실된 부분, 그리고 조선시대 민화에서 볼 수 있는 기술적으로 미숙하고 어눌한 붓질과 과감한 화면 구성 등에서 많은 영감을 얻습니다.

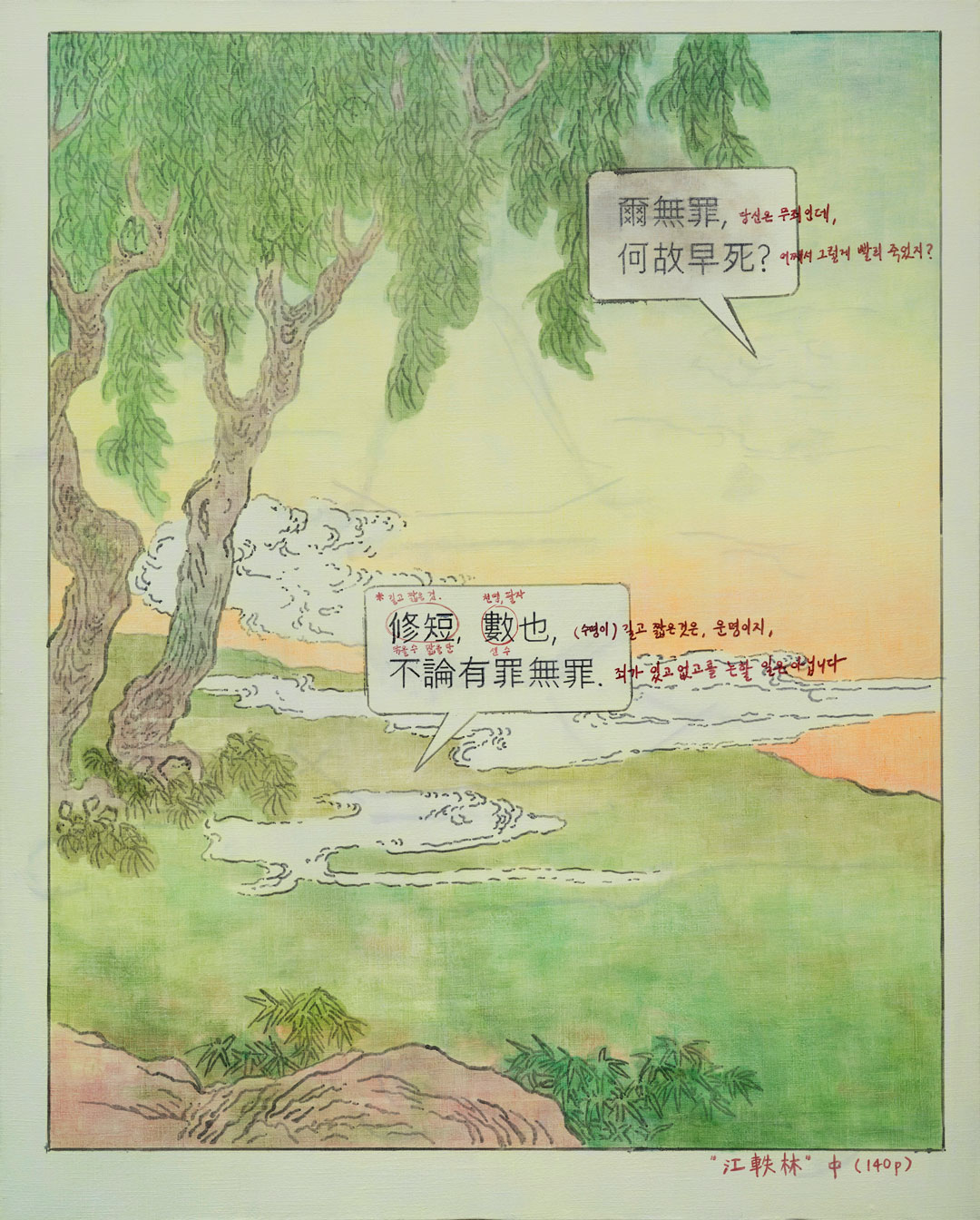

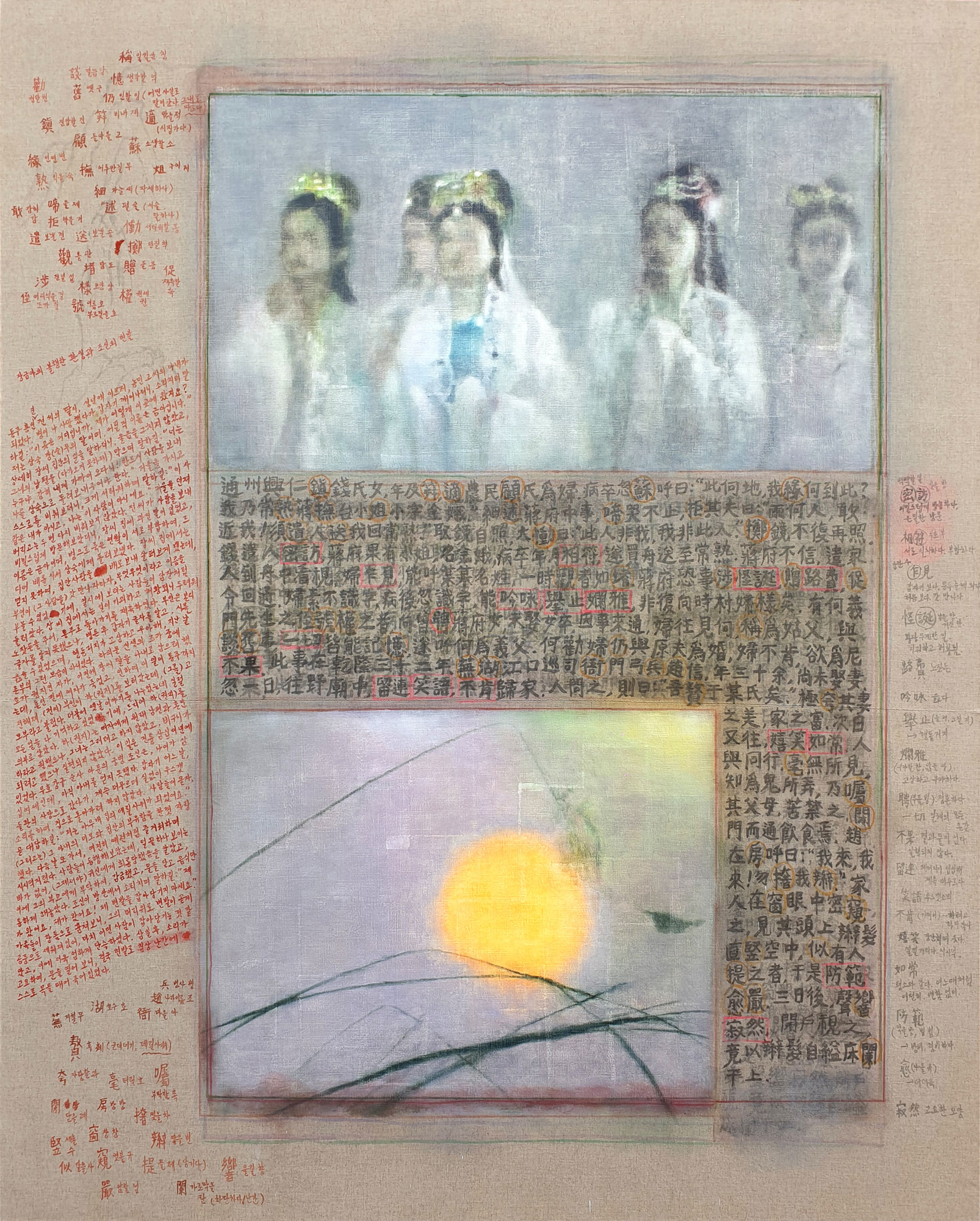

‹죄를 논할 일은 아니다›, 2023, 리넨에 유채, 163 × 130 cm

‹죄를 논할 일은 아니다›, 2023, 리넨에 유채, 163 × 130 cm

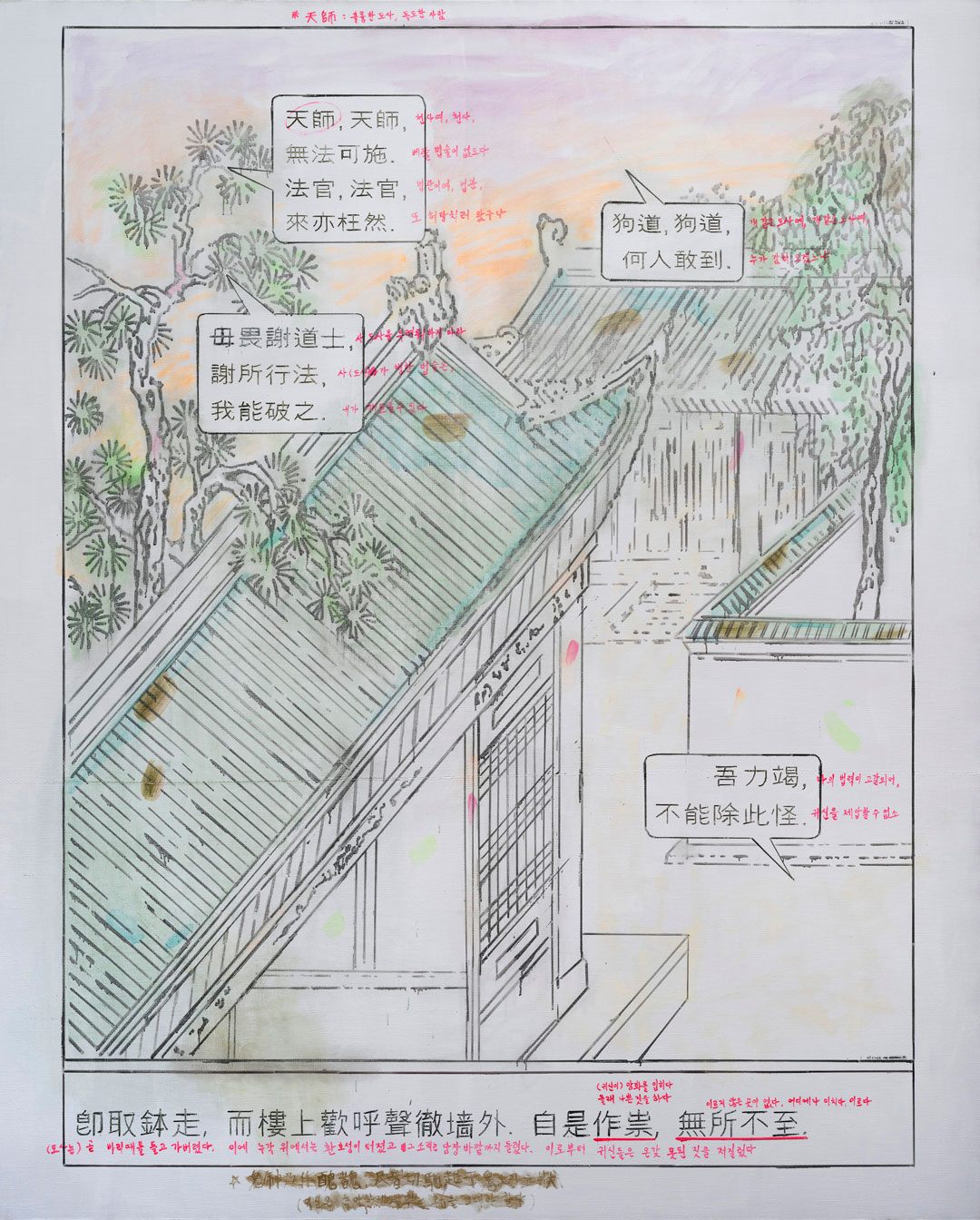

‹사도사의 실패›, 2023, 리넨에 유채, 200 × 166 cm

말로 설명하기 어렵겠지만, 작업하실 때 어떤 창작 과정을 거치시나요?

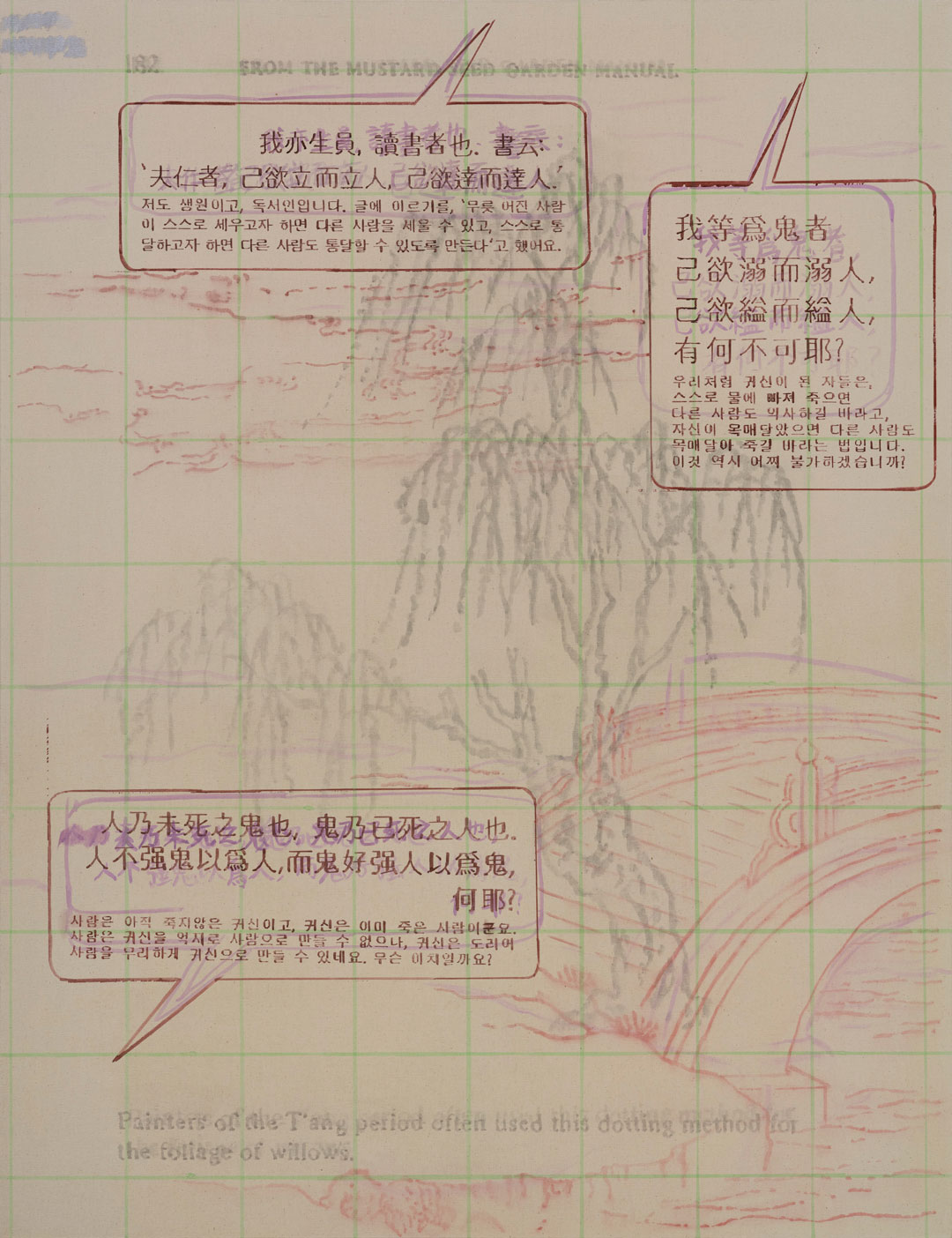

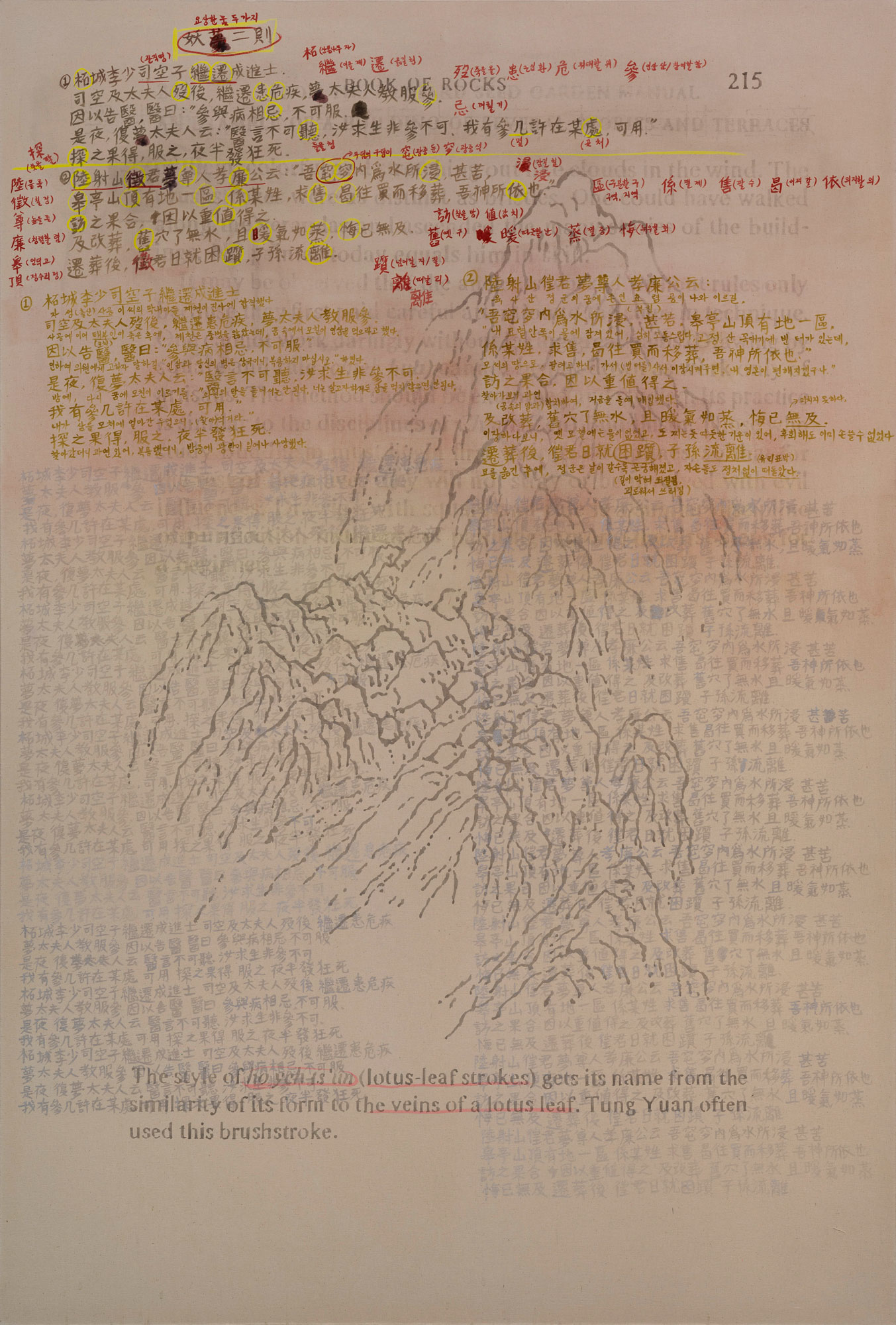

작업 하나를 예로 들어 구체적으로 말씀드려 볼까요. 일단 선 긋기로 시작합니다. 빈 화면에 그림이 들어갈 부분과 글씨가 들어갈 부분을 먼저 정하고, 수채로 다양한 색의 선을 죽죽 그어가며 칸을 나눕니다. 처음에는 자를 절대 쓰지 않고 비뚜름한 선을 그대로 사용합니다. 이미지는 작고 글씨 부분이 아주 커지기도 하고, 혹은 그 반대가 되기도 합니다. 얼추 정해지면 글씨 부분에 한문 설화를 쭉 쓰고, 그림 부분에는 이야기와 ‘연결이 되면서도 안되는(?)’ 이미지를 선정해 그려 넣습니다. 선녀도 있고, 버드나무도 있고… 글과 그림이 다 들어가면 여백에 낙서를 시작해요. 자꾸 헷갈리는 한자의 필순을 적어 놓기도 하고, 묫자리의 선택 기준에 대한 문장을 메모하기도. 혹은 발색을 미리 체크하는 붓 터치나 난초 치는 연습 흔적이 들어가기도 합니다. 이런저런 낙서를 하면서 몇 달 지켜보다가 괜찮은 것 같으면 멈춥니다.

‹귀신이 쌓은 탑›, 2024_리넨에 수채, 유채, 금묵, 은묵, 227 × 182 cm

작가님의 작업이 궁금합니다. 최근 작품을 예로 들어 소개해 주시겠어요?

최근 작품 중 ‹장금아의 불행한 환생과 조신의 변발(Jiang Jin’e’s unfortunate reincarnation and Zhao Xin’s Queue)›(2024)을 말씀드리고 싶어요. 제목에서 볼 수 있듯, 두 가지 설화를 마치 한 이야기처럼 연결했는데요. 각각의 이야기에 개별적인 무게감을 부여하기보다, 비슷하게 황망한 종류의 이야기들을 모아서 이해불가능한 비극의 한 면모 자체를 보여주는 방식을 택했습니다. 이미지와 글이 서로 정확히 대응하지는 않지만, 그러지 말란 법도 없습니다. 그 어떤 이야기의 배경 장면도 될 수 있는 클리셰적인 이미지로 선택했어요.

‹장금아의 불행한 환생과 조신의 변발›, 2024, 리넨에 수채, 유채, 227 × 182 cm

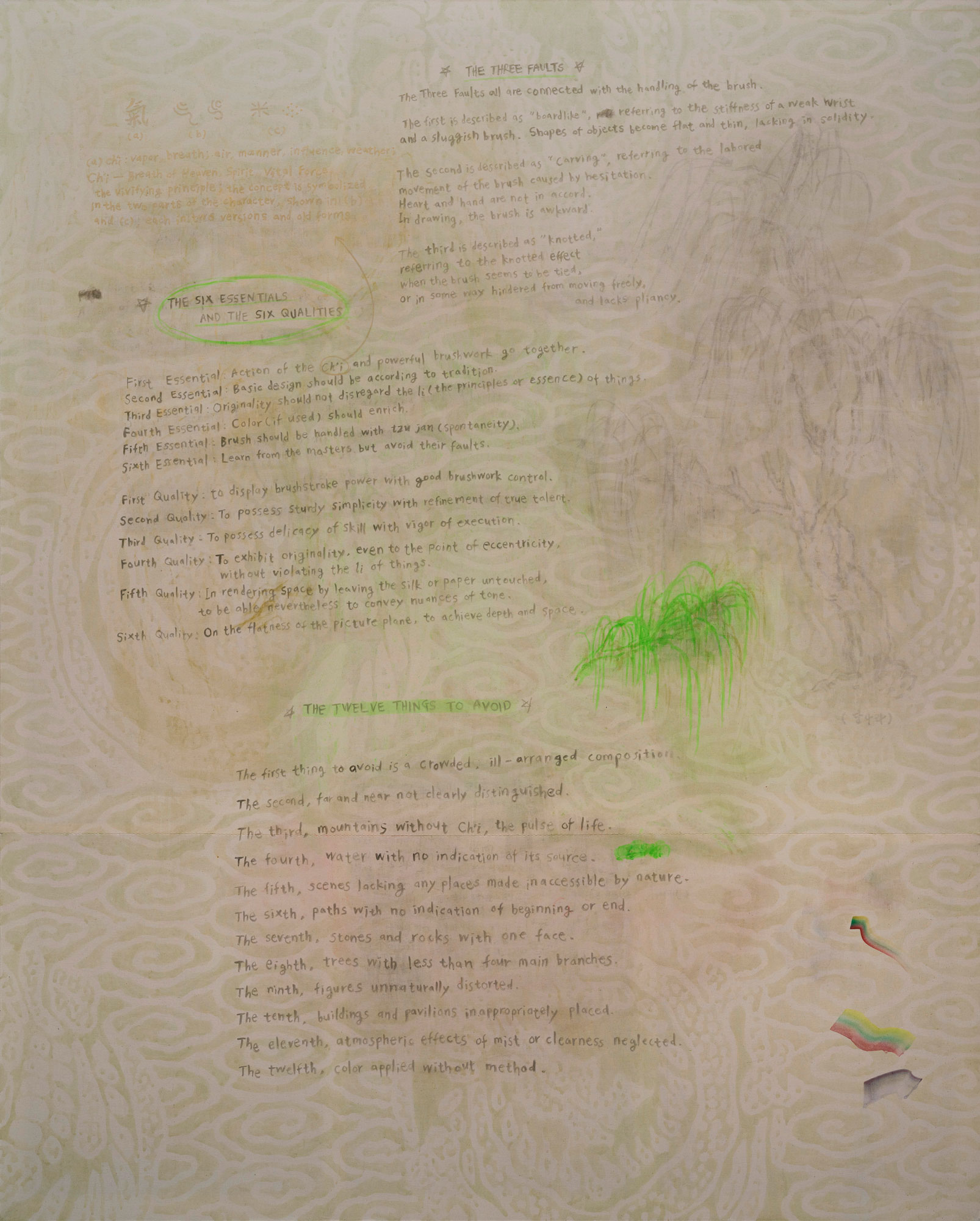

‹The six essentials and the six qualities›(2023)는 천세력 책 표지를 먼저 그려놓은 후 이를 이면지 삼아 중국 전통 화론을 영어로 해설한 책의 구절을 베껴 쓴 작품인데요. 어떤 세계의 질서와 구조를 알아 가고자 하는 마음과, 그럼에도 불구하고 끝내 어떤 깊은 세계에는 가닿지 못하는 무지의 상황이 충돌하는 것을 보여주고자 했습니다.

‹The six essentials and the six qualities›, 2023, 광목에 아크릴 채색, 금묵, 227 × 182 cm

작업을 통해 작가님이 가장 강조하고 싶은 부분은 무엇이었나요?

그림 그리기 자체에 대한 자의식이라고 해야 할까요? 그림 그리는 나 자신의 위치를 자각하는 면모는 제 그림에서 크지 않았던 부분이었는데 최근 2~3년간 점점 비중이 높아지고 있는 듯합니다. 혹은 무지한 인간의 무용한 고군분투라고 짧게 줄여 말할 수도 있겠네요. 세계에는 알 수 없는 게 너무 많기도 하거니와, 특히 믿기에 이상하지만 그렇다고 안 믿기에는 너무도 흔하게 횡행하는 것이 있습니다. ‘이를 어떻게 바라볼 것인가’가 제 주요한 질문이 되겠습니다.

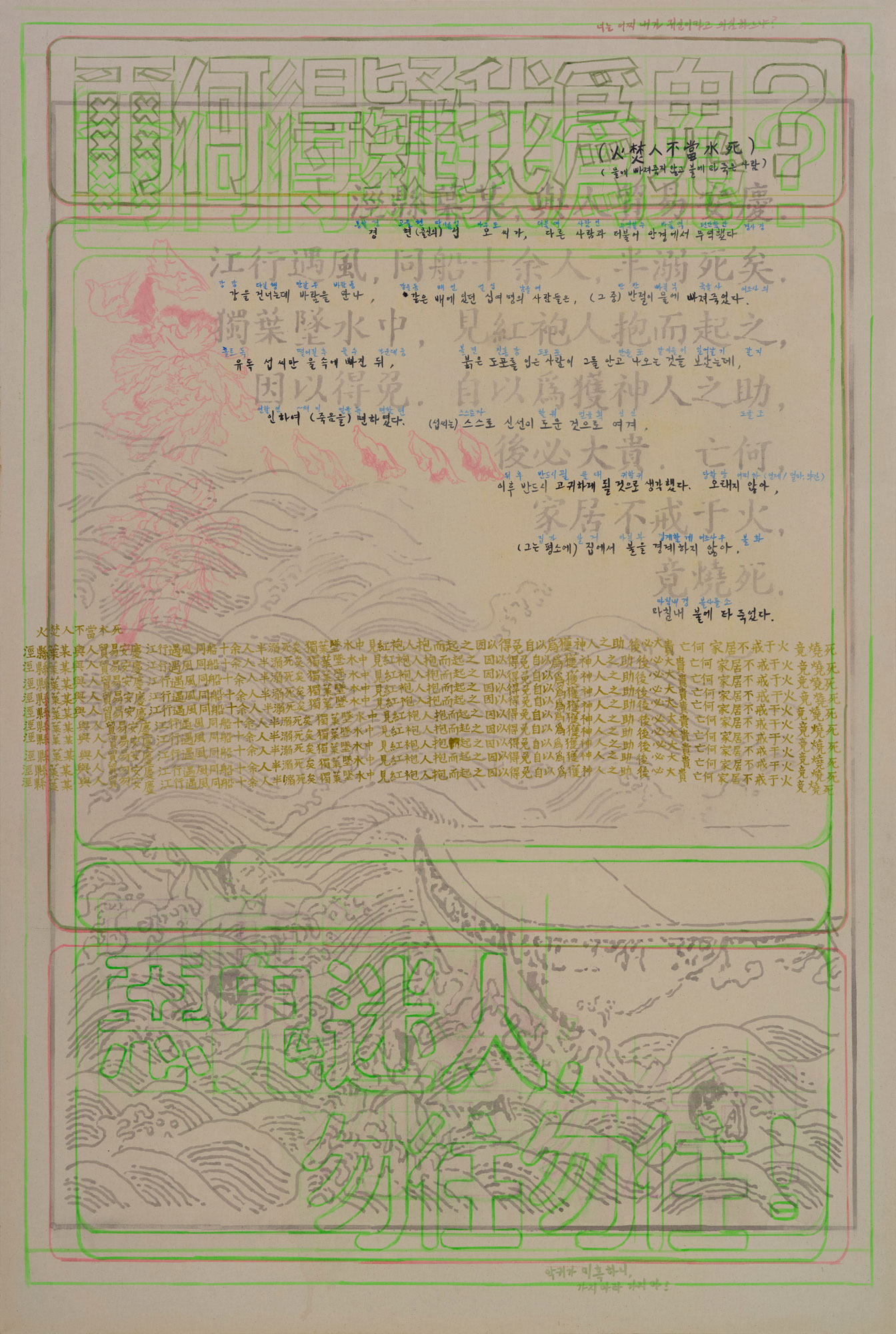

‹물에 빠져죽지 않고 불에 타죽은 사람›, 2022, 광목에 수채, 아크릴 채색, 194 × 130 cm

‹한글세대를 위한 필사(귀신의 이치)›, 2022, 광목에 수채, 아크릴 채색, 145 × 112 cm

작업을 진행하며 만족스러운 부분과 아쉬운 부분이 궁금합니다.

예전과 달리 그림이 어떻게 끝날지 모르기 때문에, 이미지가 전혀 생각하지 못한 방향으로 흘러갈 경우 제가 가진 협소한 미적 감각을 조금이나마 넘어설 수 있다는 점이 마음에 듭니다. 아쉬운 부분은 굳이 말하지 않는 게 나을 것 같아요.

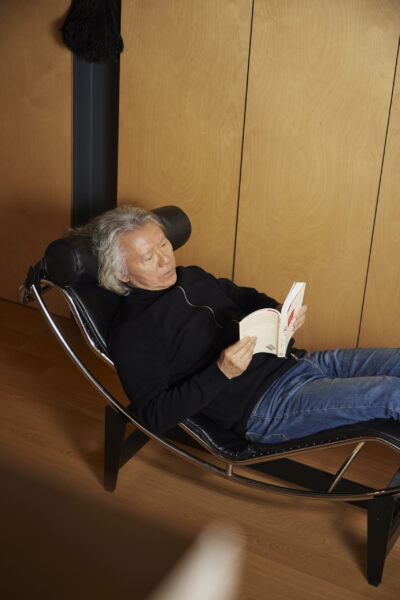

평소 일상을 보내는 방식에 대해서 여쭤봐도 될까요?

지금까지는 작업 공간과 생활 공간이 거의 분리되지 않아서, 일어나자마자 그림이 눈앞에 있는 채로 살았어요. 일하는 날을 제외하고 작업에만 집중하는 시간이 점점 줄어들다 보니, 이런 생활 방식으로나마 그림 바라보는 시간을 많이 확보할 수 있는 점은 좋습니다. 작업 중 하루에 한번이라도 햇빛을 받기 위해 산책을 다녀오는 것도 중요한 일과입니다. 밥도 절대 대충 때우지 않고, 아주 거하게 차려 먹습니다. 아무튼 종일 붙잡고 있다가 손마디가 아프면 정리하고 눕는 단순한 일상입니다. 일하는 날은 저녁에 붓이 잘 잡히지 않아서 전시를 보고 들어오거나 설화 원문을 공부하곤 해요.

‹재앙은 유래가 있는 법›, 2022, 리넨에 유채, 157 × 149 cm

‹그런 귀신이라면 좋군요 부디 그들을 저버리지 마십시오›, 2022, 리넨에 유채, 170 × 210 cm

요즘 가장 큰 관심거리는 무엇인가요?

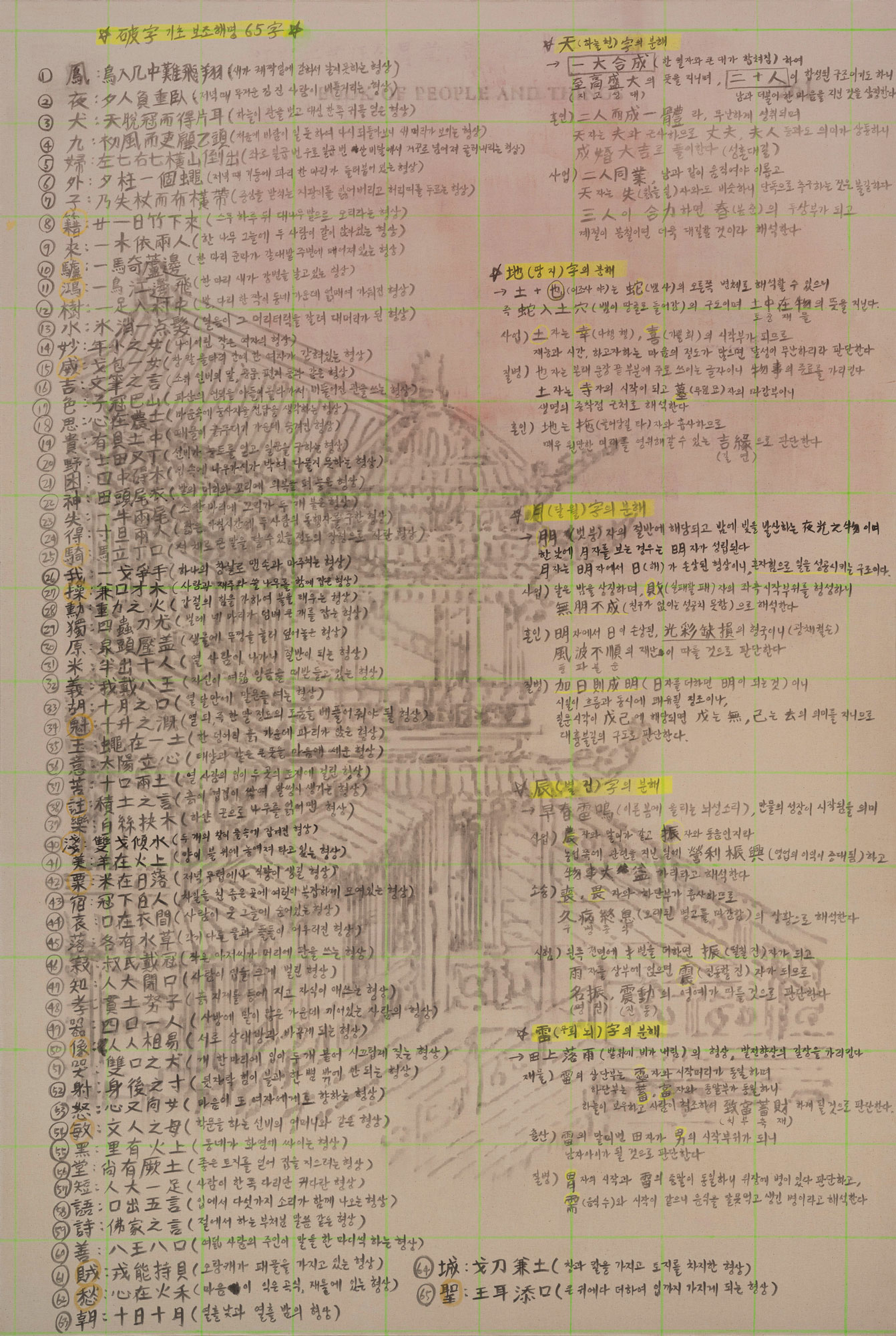

아무래도 지금 하고 있는 일―중국 설화들을 발췌, 수집하며 제대로 정리하는―이 되겠네요. 각각 권선징악·억울한 죽음, 귀신의 발화·귀신에게 하는 발화, 예언·악담 등으로 정리하는 중인데, 워낙 양이 방대해서 아직도 몇 년 더 걸릴 것 같아요. 더불어 제가 중국어 문법 체계나 한자에 능통하지 않아서, 청나라 때의 문장과 현재 중국어 문장의 느낌을 구별하지 못하는데요. 개인적으로 다 똑같이 그냥 한자로 가득 찬 것처럼 보이는 부분을 공부해서 짚고 넘어가야 하는 걸까, 고민 중이에요.

‹파자 공부›, 2023, 광목에 아크릴 채색, 금묵, 194 × 130 cm

‹요상한 꿈 두 가지›, 2023, 광목에 아크릴 채색, 은묵, 194 × 130 cm

삶을 대하는 태도가 작업에는 어떻게 묻어나나요?

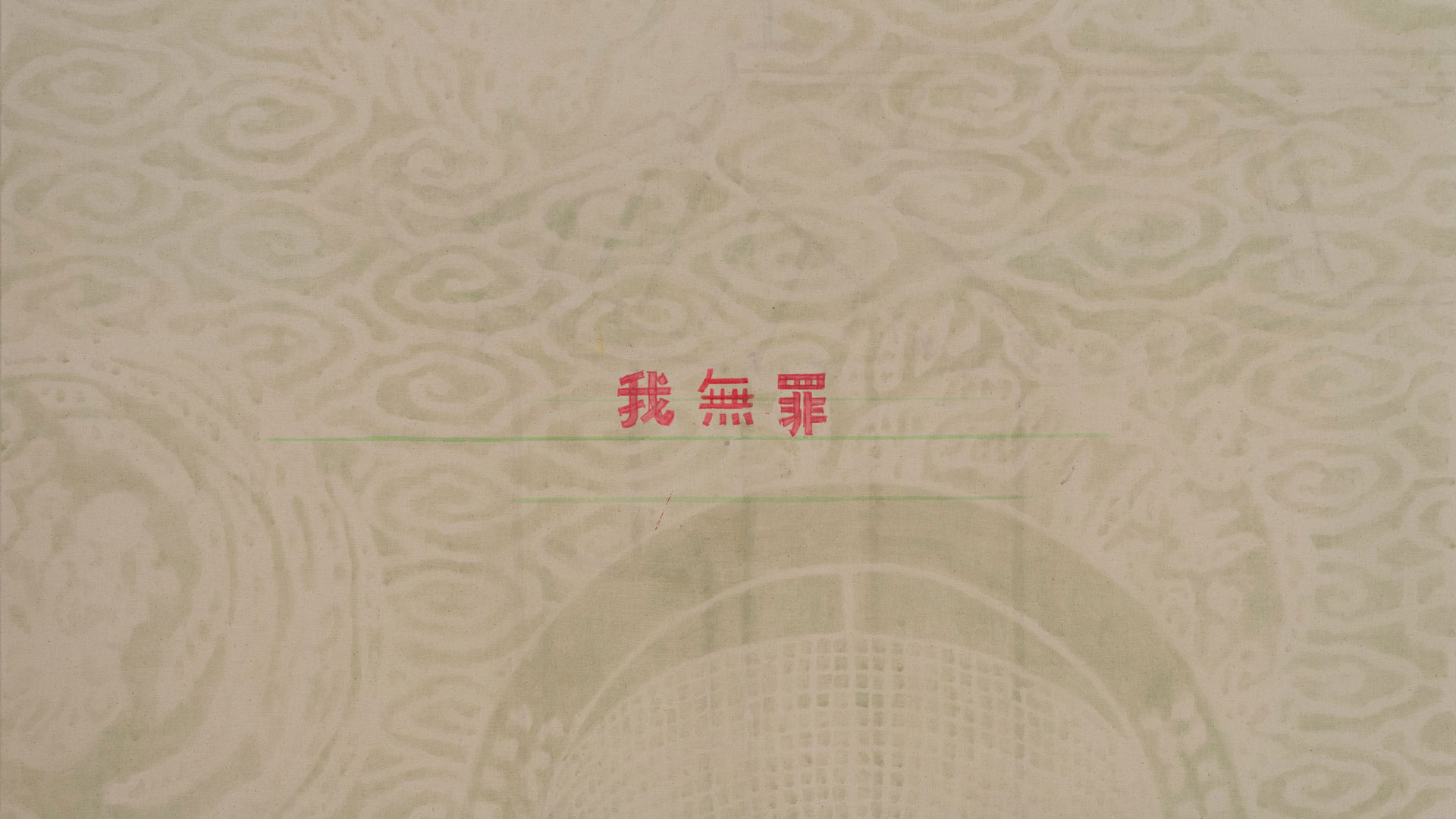

삶의 비극적 조건을 직면하되, 냉소에 빠지지 않는 것은 제 삶과 작업 양쪽에서 모두 중요한 태도이자 목표입니다. 그 방편으로서 공부, 수련, 유머 등을 선택했고요. 그래서 제 그림에서 깜지처럼 반복되는 필사나 틀리면 북북 덧칠하는 태도 등에서 그런 게 느껴졌으면 좋겠습니다.

슬럼프가 올 때는 어떻게 극복하세요?

슬럼프는 김연아 같은 사람에게나 온다고 생각하기 때문에, 저는 아직 슬럼프가 올 일이 없었습니다. 정 답답할 때는 허접한 종이에 수채화를 그립니다. 좋은 종이에 하면 안 돼요. 수채로 드로잉을 하면 갑자기 뭔가 해결되는 느낌이 들곤 해요. 그러다가 정말 뭔가가 확 풀리는 경우도 많답니다. 혹은 손수 동그랑땡을 빚어서 굽습니다. 뭔가 생산적인 일을 했다는 생각에 기분이 좋아지고, 실제로 맛있기도 해서 기분이 더 좋아집니다.

‹태평녀›, 2022, 리넨에 유채, 60.5 × 50 cm

‹태평녀›, 2021, 리넨에 유채, 80 × 65 cm

최근 들어 찾아온 가장 현실적인 문제는 무엇인가요?

뻔한 대답 같지만, 앞으로 매달 찾아올… 작업실 월세를 해결하는 일이지요. 월세만 좀 저렴해도 살 만 할 텐데요. 더불어 예전에 비해 독서 시간을 확보하기 어려워서 고민입니다. 책 읽는 속도가 현저히 느려지고 집중력이 떨어지니까 큰 문제더라고요. 핑계로는 나이 때문이라고들 하던데…(웃음) 다시 극복해 나가려고 합니다.

작가님이 중요하게 생각하는 창작자의 태도와 철학을 알려주시겠어요?

진지하더라도 미간과 어깨에 힘을 뺄 줄 아는 것. 그리고 ‘남에게 보여주지 않더라도 계속 창작할 수 있을까?’라는 질문을 스스로 던져보는 것. 물론 저는 그림을 업으로 삼았으니 사실상 불가능한 얘기지만, 그런 질문 자체가 중요하다고 믿어요. 평생 작품을 발표하지 않았지만, 엄청난 창작물을 쏟아냈던 헨리 다거Henry Darger를 자주 떠올리곤 합니다. 너무 나이브하게 들리겠지만, 어쩌면 그런 것이야말로 진짜가 아닐까, 하는 생각이 들기도 해서요.

‹장엄연습›, 2023, 인쇄된 단청지, 순지, 유성 잉크, 액자, 294 × 1323 cm. 사진 제공: 아르코미술관

‹장엄연습›, 2023, 인쇄된 단청지, 순지, 유성 잉크, 액자, 294 × 1323 cm. 사진 제공: 아르코미술관

좋아하는 것을 지속하려는 다른 창작자에게 건네고 싶은 노하우나 팁을 공유해 주신다면요?

동경하는 마음이 중요한 것 같습니다. ‘나도 저런 경지까지 그리고 싶다…!’(속된 표현으로는 ‘그 꼴 보기 전에는 못 죽는다’ 하는 마음.) 그러면 지속하고자 하는 의지를 새삼스레 자각하기도 전에 어느새 이미 지속해 나가는 듯해요.

사람들에게 어떤 창작자로 기억되고 싶나요?

‘자기 그림이랑 똑같이 생겼네’라고 불리는 사람.

작가님이 품고 있는 이상적인 미래는 어떤 모습인가요?

짝꿍과 서로 그림을 더 잘 그리겠다며 건강하게 경쟁하다 보니, 그림이 점점 더 재미있고 깊어지는 삶을 사는 것입니다.

Artist

최수련(@choesooryeon)은 동북아시아가 공유하는 전통적인 이미지를 삽화로 사용해 부조리한 세계를 묘사한다. 최근에는 필사를 주요 방법론으로 삼아, 한문 고전 설화의 번역 과정을 혼자 천천히 짚어가는 일에 집중한다. 그리고 그런 끄적임이 회화가 되어가는 지점을 모색 중이다. 홍익대학교에서 회화를, 서울대학교 대학원에서 서양화를 전공했다. 주요 개인전으로 «그림 회에 그림 화»(갤러리 조선, 2023), «무중필사»(산수문화, 2020), «태평선전»(인천아트플랫폼, 2020) 등을 열었고, 아르코미술관, 뮤지엄헤드, 디스위켄드룸, 서울시립미술관, 하이트 컬렉션 등에서 열린 다양한 기획전에 참여하며 비애, 유머, 무지의 감각을 공유하려고 노력 중이다. 2020년 종근당 예술지상을 수상했다.

![[review]수퍼플렉스_3](https://magazine.beattitude.kr/wp-content/uploads/2026/02/review%EC%88%98%ED%8D%BC%ED%94%8C%EB%A0%89%EC%8A%A4_3-1-scaled.jpg)

![[BA]섬네일](https://magazine.beattitude.kr/wp-content/uploads/2026/01/BA%EC%84%AC%EB%84%A4%EC%9D%BC-4.jpg)

![[BA]섬네일](https://magazine.beattitude.kr/wp-content/uploads/2026/01/BA%EC%84%AC%EB%84%A4%EC%9D%BC-3-scaled.jpg)

![[BA]섬네일](https://magazine.beattitude.kr/wp-content/uploads/2026/01/BA%EC%84%AC%EB%84%A4%EC%9D%BC-2-scaled.jpg)

![[BA]섬네일](https://magazine.beattitude.kr/wp-content/uploads/2025/12/BA%EC%84%AC%EB%84%A4%EC%9D%BC-8-scaled.jpg)

![[review]수퍼플렉스_3](https://magazine.beattitude.kr/wp-content/uploads/2026/02/review수퍼플렉스_3-1-400x600.jpg)

![[BA]섬네일](https://magazine.beattitude.kr/wp-content/uploads/2026/01/BA섬네일-5-400x600.jpg)

![[BA]섬네일33](https://magazine.beattitude.kr/wp-content/uploads/2026/01/BA섬네일33-400x600.jpg)