Essay

이슈에 관한 다양한 오피니언을 엿봅니다

언제나 현대미술에 관한 흥미로운 이야기를 전달하는 박재용 작가의 현대미술 설명서, 그 새로운 연재글이 도착했습니다. 이번 주제는 바로 비엔날레인데요. 지난 4월 7일부터 우리나라 광주에서도 제14회 광주비엔날레가 열리고 있습니다. 리뷰 작성을 위해 프레스 프리뷰에 참여한 그는 현장에서 들려온 이 말이 계속 뇌리에 남았나 봐요. “전시는 참 좋은데, 포인트로 소개할 만한 ‘센 거 한 방’이 없네요.” 그리고 생각했죠. ‘대체 비엔날레가 뭐길래?’ 그리고 현대적 비엔날레의 탄생과 비엔날레를 둘러싼 다양한 관점들, 그리고 비엔날레만의 고유한 의의에 대해 비애티튜드에 글을 보내왔답니다. 비엔날레에 대한 더 자세한 이야기를 아티클에서 확인해 보세요.

Bakhy Bubikanova, Installation view at the 14th Gwangju Biennale. Photo: Jaeyong Park

비엔날레가 뭐길래

“물처럼 부드럽고 여리게”. 심오하면서도 알 듯 말 듯 한 이 문구는 지난 4월 7일 시작해 오는 7월 9일까지 진행하는 제14회 광주 비엔날레의 제목이다. 예술 감독을 맡은 이숙경 큐레이터는 영국 테이트 모던 소속으로, ‘물처럼 부드럽고 여린 것이 결국 굳세고 강한 것을 이긴다’는 『도덕경』의 한 구절에서 영감을 받았다. 이번 전시에서는 주로 백인이나 남성이 주인공으로 활약하던 현대미술의 전철을 밟지 않고 대신 서양의 기준으로는 미술로 받아들이지 않거나 역사에 기록하지 않던 것을 다양하게 다룬다.

그런데 공식 개막을 앞두고 며칠간 진행된 언론 대상 프리뷰에서 가장 많이 들려온 이야기는 “전시는 참 좋은데, 포인트로 소개할 ‘센 거 한 방’이 없다”는 말이었다. (나는 미국과 영국의 매체를 위해 글을 쓰는 자격으로 프리뷰에 참석했다. 팬데믹 이후 사실상 제대로 열린 이번 비엔날레 취재를 위해 가까운 일본이나 홍콩은 물론, 지구 반대편에 있는 브라질에서도 취재진이 광주를 찾았다) 이 말에 한 편으로는 고개를 끄덕이다가도 ‘센 거 한 방’이라는 부분에서는 고개를 갸우뚱할 수밖에 없었는데, 내 마음의 소리를 옮겨보자면 이렇다. ‘대체 비엔날레에서 뭘 기대했길래…?’

‘센 거 한 방’은 없을지언정, 나는 올해 광주 비엔날레가 꽤 잘 기획한 전시라고 생각한다. 일종의 ‘무(無) 맛’이 돋보이는 전시랄까. 음식으로 비유하면 맛이 밍밍해서 맛있는 평양냉면과 비슷하다. 그런데 미술 행사를 취재하거나 비평하는 사람들, 미술을 창작하는 사람들, 미술을 애호하는 사람들에게 ‘비엔날레’라는 단어는 모종의 ‘학습된 기대감’을 자아내는 것 같다. 언제 어디에서 열리든 간에 일단 비엔날레라고 하면 뭔가 대단한 게 있을 것 같은, 심지어 내용을 이해하기 어렵더라도 지금 현대 미술에서 가장 중요한 이야기나 작품, 작가를 만날 수 있는 느낌을 준달까. 올해 비엔날레는 개막 후 열흘간 4만 5000명의 관객이 다녀갔다. 대체 비엔날레가 뭐길래 이렇게들 난리인 걸까?

1995년 열린 제1회 광주 비엔날레 개막식 모습. 17명의 큐레이터가 기획에 참여한 전시는 총 660명의 참여 작가가 1228점의 작품을 선보였다. 약 두 달 동안 열린 전시에는 당시 광주 시민을 합친 것보다 많은 164만명이 다녀갔다.

사진: 광주시 시청각 자료실

지구에는 300개가 넘는 비엔날레가 있다

과연 지구상에는 몇 개의 비엔날레가 존재할까? 전 세계 곳곳에서 열리는 비엔날레를 회원으로 둔 ‘비엔날레 재단’ 웹사이트에서 비엔날레 개최 목록을 확인할 수 있다. 이에 따르면, 2023년 현재 지구상에서 열리는 비엔날레의 수는 300여 개에 이른다. ‘비엔날레’라는 명칭을 달고 운영하지만 협회에 가입하지 않은 경우도 있을 테니, 실제로는 300개를 훌쩍 넘는 비엔날레가 존재한다고 보아도 무방하겠다. 이들 중 대부분은 1990년대 이후에 탄생했고, 주로 유럽 지역에 밀집되어 있다. 1년은 곧 365일이니, 지금도 지구 어디선가 비엔날레 오프닝 행사가 벌어지고 있을지 모른다. 물론, 몇 번 개최하다 사라지는 비엔날레도 많다는 걸 감안하면 300이라는 숫자는 일종의 허수(虛數)일지도 모른다. 심지어 어떤 비엔날레는 처음부터 임시로 일어나기 위해 만들어지기도 한다.

2005년, 큐레이터 에블린 쥬아노는 러시아의 침공으로 사람들이 목숨을 잃고 문화가 파괴된 체첸 공화국 상황을 알리기 위해 ‘이머전시 비엔날레 인 체체니야’를 기획했다. 어딘가로부터 예산이나 지원을 받지 않고 시작한 이 비엔날레는 여러 나라, 여러 도시에서 짧게는 몇 주, 길게는 몇 달 동안 진행되었다. 쥬아노는 참여 작가에게 서류 가방에 들어갈 수 있는 무게와 크기의 작품 제공을 요청했다. 이 비엔날레는 2009년까지 체첸 공화국 안팎에서 총 열다섯 개의 서류 가방에 실려 이동되었고, 전시가 이뤄졌다. 어쨌든, 단 한 번이라도 진행된 비엔날레의 숫자는 앞으로도 줄어드는 일 없이 점점 더 커지기만 할 것이다.

1995년 공개된 광주 비엔날레 주제가. 싱글 앨범 형태의 콤팩트 디스크(CD)로 발매되기도 했다.

비엔날레와 최신 현대미술

비엔날레 방문은 최신의 현대미술을 보기 위한 가장 효율적인 방법일까? 물론, 비엔날레라는 이름이 붙었다고 해서 아무 전시나 가도 좋다는 이야기는 아니다. (격년에 한 번 정기적으로 열리는 전시라면 모두 비엔날레라고 부를 수 있다. 또한 현대미술이 아닌 서예나 공예를 다루는 비엔날레도 있다.) 아트페어나 뮤지엄에 가는 것과 비엔날레 전시를 보는 것에는 어떤 차이가 있을까? (한국에는 현대 미술을 다루는 뮤지엄도 없던) 20세기 중반, 그러니까 서양에서는 미니멀리즘과 추상표현주의 등이 새로운 현대미술로 등장하던 시절, 가장 새로운 현대미술을 보여주는 전시는 상업 갤러리에서 열리는 작가의 개인전이나 뮤지엄의 주제전이었다. 하지만 요즘은 비엔날레야말로 가장 최신의 현대미술을 선보이는 일종의 쇼케이스로 여긴다.

규모에 제약이 있는 상업 갤러리 전시, 한 번 준비하는 데 너무 많은 시간이 걸리는 뮤지엄 전시 대신, 2년 단위로 빠르게 돌아가는 비엔날레를 통해 ‘지금의 미술’을 소개하면서, 비엔날레는 국제적으로 이름이 널리 알려진 (혹은 곧 그렇게 될) 큐레이터가 특정한 주제를 제안하고, 현대미술의 최신 경향을 반영해 소개하는 한편 주목할 만한 작가들을 모아 선보이는 자리가 되었다. 추후에 말하겠지만 이런 경향은 한국에서 광주 비엔날레가 처음 시작한 1995년보다 20여 년 전인 1972년 전설적인 큐레이터 하랄트 제만(1933~2005)이 5년에 한 번씩 독일 카셀에서 열리는 도쿠멘타의 예술 감독을 맡으면서 시작됐다.

게다가 비엔날레를 계기로 새롭게 만들어지는 새로운 작품—이를 보통 ‘신작 커미션(commission)’이라고 부른다—은 우리가 비엔날레를 찾아가야 할 또 다른 이유가 되기도 한다. 당신이 주목하는 현대미술 작가 A가 비엔날레에 초대받을 만큼 충분히 인정받고 있는가? 그렇다면, A 작가는 자신을 초대한 B 비엔날레에서 새로운 작품을 ‘제작’해 선보일 확률이 높다. 그렇게 만들어진 새 작업은 비엔날레가 끝나고 다른 미술관이나 갤러리의 전시를 통해 소개될 테다. 미술 작품이 존재감을 넓혀가는 방식을 상품이나 자산 투자의 관점을 통해 본다면 비엔날레 참여와 작품 제작에서부터 시작되는 이 흐름을 미술품 투자의 중요한 지표로 생각할 수도 있겠다.

Abbas Akhavan, Loop, 2023. Installation view at the 14th Gwangju Biennale. Photo: Jaeyong Park

광주 비엔날레에서 만난 최신 현대미술

잠시 올해 광주 비엔날레로 돌아가 보면, 내가 ‘센 거 한 방’ 없는 올해 비엔날레를 즐길 수 있었던 가장 큰 이유는 이번 전시에서 (적어도) 내가 생각하는 현대미술의 방향과 맞아떨어지는 부분이 많았기 때문이다. ‘불처럼 강하고 센’ 기운을 쫙 뺀 전시는 그야말로 ‘물처럼 부드럽고 여린’ 모습을 보여주었다. 누군가는 ‘전시에 볼거리’가 없다고 실망할 게 분명하지만, ‘생각해 볼 거리’만큼은 절대 부족하지 않았다. 예컨대 한때는 미술로 취급받지도 못한 태평양 섬 주민들의 전통 직조 기법으로 만든 천 위에 해양 자원 착취를 묘사한 유키 키하라(1975~)의 작품, 남아공의 인종차별(아파르트헤이트) 시절 가정부로 들어간 집주인이 그림을 배우면서 남긴 유화 물감으로 처음 그림을 배워 화가가 된 막가보 헬렌 세비디(1943~)의 아름다운 파스텔 추상 등은 스펙터클과는 거리가 멀다. 하지만 무엇이 미술인지, 누가 미술을 만드는지, 아름다움이란 무엇인지 더 많이 생각하게 한다.

Lee Kun-Yong, Bodyscape 76-3-2023, 2023. Photo: Jaeyong Park

사실 지금 한국은 전 세계에서 미술 관람 인구가 급격히 늘어나는 몇 안 되는 나라 중 하나다. 얼마 전 «더 아트 뉴스페이퍼»가 발표한 2022년 전 세계 뮤지엄 관람객 순위 평가표에서 우리나라의 국립중앙박물관과 국립현대미술관은 팬데믹 이전과 비교해 유의미하게 관람객이 늘어난 뮤지엄으로 이름을 올렸다. 하지만 미술에 열광하는 사람 중 적지 않은 수가 스펙터클을 뽐내며 ‘미술처럼 보이는 것’ 혹은 즉각적인 시각적 자극이나 투자 가치를 강조하기에 ‘미술이라고 여겨지는 것’에 빠져 있다고 본다. 올해 광주 비엔날레는 이 와중에 현대미술이 어디에 와 있는지 생각해 볼 수 있는 자리를 마련해 주었다. (전시의 내용이 궁금하다면, 웹사이트14gwangjubiennale.com을 살펴보자. ‘현대미술 말투’로 작성된 부분이 많기는 하지만, 조금만 집중해서 읽으면 무슨 말을 하고 싶은 건지 충분히 파악할 수 있다.)

비엔날레는 어쩌다 중요한 전시가 되었나

마치 어느 정도 규모가 있는 도시라면 비엔날레 하나 정도는 갖춰야 하는 것처럼 우후죽순 비엔날레가 생겨나고 있지만, 비엔날레가 이곳저곳에 생겨나면서 ‘중요한 전시’가 된 데는 좀 더 길고 오랜 역사가 있다. 비엔날레는 2년에 한 번 열리는 전시를 뜻하지만, 오늘날 비엔날레의 원형은 5년에 한 번씩 열리는 도쿠멘타, 그중에서도 특히 1972년에 열린 제5회 도쿠멘타로부터 비롯되었다.

documenta archiv / Foto: Werner Lengemann / VG Bild-Kunst, Bonn 2021

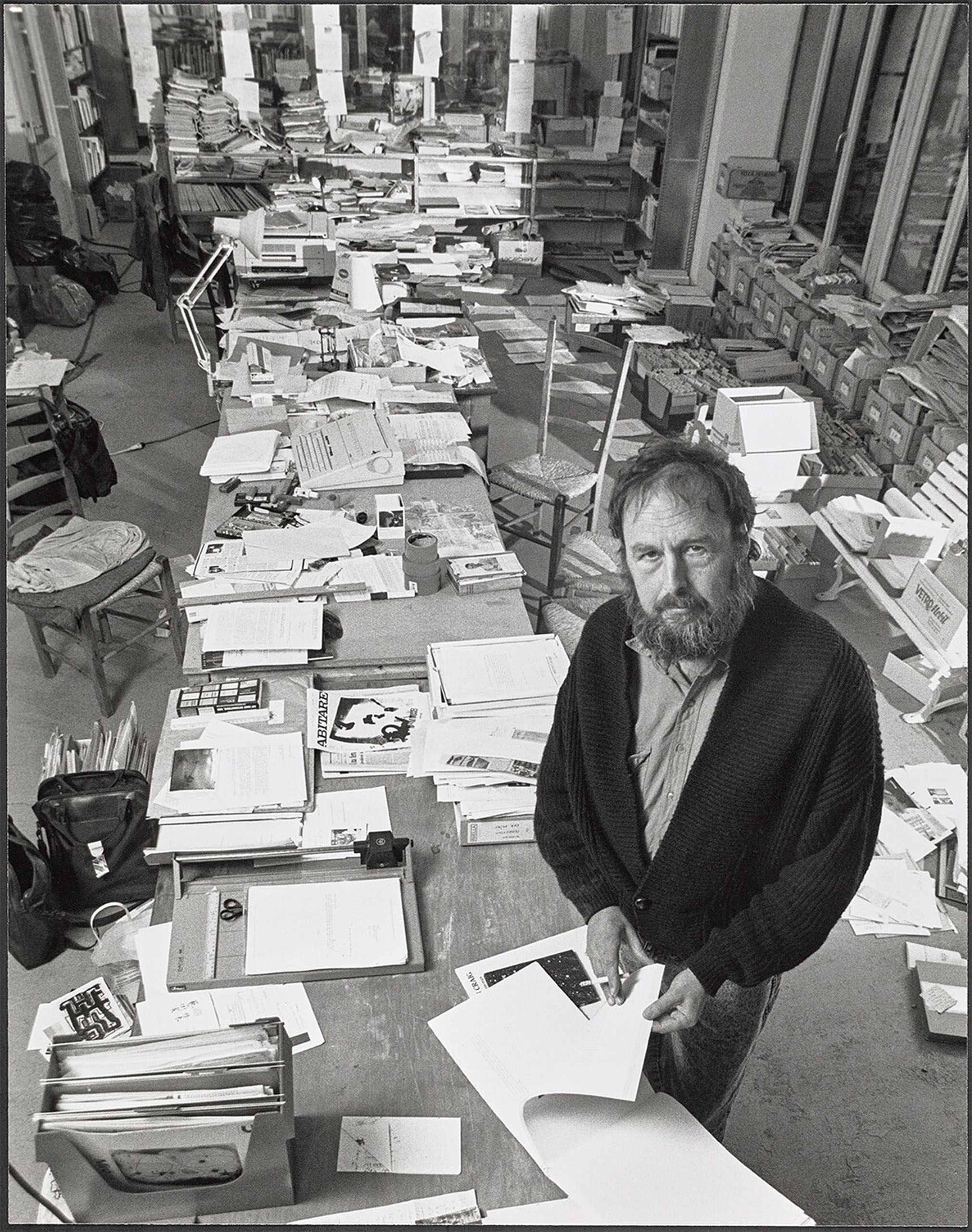

1972년 제5회 도쿠멘타의 예술 감독을 맡은 사람은 다름 아닌 하랄트 제만이었다. 전시를 만든다고 하면 작품을 배치하거나 벽에 거는 것으로만 여기던 시절, 제만은 오늘날 우리가 생각하는 현대미술 전시를 사실상 발명해 냈다. 즉, 강력한 주제와 제목 아래 큐레이터가 일관성 있는 개념을 제시하고, 여기에 부합하는 작가를 선정, 배치하고 전시장 안팎에서 공공 프로그램을 진행하는 형식이었다. 그 개념이 어찌나 새로웠던지, 참여 작가 222명 중 여러 명이 자신의 작품을 전시에서 철수하겠다고 밝혔고, 신문에 성명서를 내기까지 했다. 작가의 의도를 무시한 채 큐레이터 마음대로 작품을 분류하고 배치하지 말라며 항의를 표한 것이다. 그런 와중에 요셉 보이스는 100일 동안의 전시 기간 동안 ‹국민투표를 통한 직접 민주주의 사무소(Büro für Direkte Demokratie durch Volksabstimmung)›를 운영했고, 전시 마지막 날에는 ‘직접 민주주의를 위한 권투 경기(Boxkampf für die direkte Demokratie)’를 열고 카셀 현지의 미대생과 링에서 주먹을 주고받았다. 보이스는 도쿠멘타 전시가 종료된 다음 날 뒤셀도르프 미술대학에서 해임되었다.

일부 작가들의 항의와 엄청난 운영 예산 적자에도 불구하고, 1972년 도쿠멘타는 전시 전체를 하나의 작품으로 선보이는 듯한 스타 큐레이터를 탄생시켰다. 그 주인공인 하랄트 제만은 도쿠멘타 예술 감독을 맡기 전 1969년 선보인 전시 «태도가 형식이 될 때»로 화제와 논란을 일으켰다. 이 전시에서는 리처드 세라가 전시장 벽에 녹인 납을 붓고, 다른 한 켠에선 요셉 보이스가 지방 덩어리를 벽에 바르는 등의 파격적인 퍼포먼스를 벌였다. 사실상 최초의 프리랜스 큐레이터로 활동을 시작한 그는 이후 수십 년에 걸쳐 유럽뿐 아니라 호주 시드니, 심지어 한국 광주처럼 다양한 곳에서 열린 비엔날레 및 전시에서 큐레이터를 맡았다. 제만의 1972년 도큐멘타에는 100일간 22만명의 관람객이 방문했다.

말도 많고 탈도 많았던 1972년 도쿠멘타의 최초 시발점은 꽤 정치적이었다. 나치 시절 가해진 문화예술에 대한 탄압을 극복해 독일 시민에게 현대적 예술을 소개하고, 한때 ‘퇴폐미술’로 분류되어 폐기당한 추상미술을 되살리겠다는 목적을 위해 폭격으로 무너진 건물에서 1955년 미술 전시를 열기 시작했기 때문이다. 상파울루 비엔날레(1951~), 시드니 비엔날레(1971~), 후쿠오카 아시안 아트 쇼(1980~), 아바나 비엔날레(1984~), 카이로 비엔날레(1984~), 이스탄불 비엔날레(1987~) 등 다양한 지역에서 하나둘 생겨난 비엔날레 역시 대체로 ‘비서구적’이고 ‘탈식민적’ 미술을 다루겠다는 바람과 함께 설립되었다. 이런 비엔날레는 비행기를 타고 세계 곳곳을 돌아다니는 큐레이터들의 단기 일자리 수요를 함께 채워 주었다.

2010년 베니스 비엔날레 오프닝. Photo: Thierry Geoffroy

베를린 장벽이 무너진 1989년 이후에는 아시아에 비엔날레 열풍이 거세졌다. 호주 브리즈번에서 시작된 아시아 태평양 트리엔날레(1993~), 광주 비엔날레(1995~), 상하이 비엔날레(1996~), 타이베이 비엔날레(1998~), 부산 비엔날레(1998~) 등 주요 도시에서 비엔날레가 하나씩 들어서기 시작했다. 하랄트 제만의 전설적인 1972년 도쿠멘타로부터 이미 20여 년이 지나며 마치 유명 감독들이 영화제를 순회하는 것처럼 점점 그 숫자가 늘어나는 지구 전역의 비엔날레를 순회하는 큐레이터 집단이 생겨나기도 했다. 도쿠멘타 예술 감독을 했던 큐레이터가 베니스 비엔날레를 맡고, 다시 어디선가 비엔날레 예술 감독이 되었다가 다른 비엔날레의 자문 위원이 되는 식이었다. 예컨대 비유럽인 최초로 도쿠멘타 예술 감독을 맡았던 오쿠이 엔위저(1963~2019)는 남아프리카 요하네스버그 비엔날레(1996) 예술 감독, 스페인 세비야 현대미술 비엔날레 예술 감독(2006), 제7회 광주 비엔날레 큐레이터(2008), 파리 팔레드도쿄 트리엔날레 큐레이터(2012), 베니스 비엔날레 예술 감독(2015), 일본 에치고 츠마리 조각 비엔날레 공동 큐레이터, 멕시코 시티 회화 비엔날레 공동 큐레이터 등 수많은 비엔날레형 전시에 큐레이터로 관여했다.

비엔날레 아트, 엑스포 아트, 월드 아트

이쯤 되면 이런 질문도 한 번쯤 던져볼 법하다: “비엔날레 큐레이터들, 다 거기서 거기 아닌가요? 주제도 다 거기서 거기고, 참여 작가도 큐레이터가 자주 함께하는 작가들로 이뤄진 ‘플레이리스트’를 크게 벗어나지 않는 거 아닌가요? 몇몇 작가는 이 비엔날레에서 전시한 작품을 저 비엔날레에서 또 전시하고, 한 번 만든 작품을 다른 비엔날레의 신작 ‘커미션’으로 버전만 바꿔 만드는 거 아닌가요? 만약 그렇다면, 새로운 비엔날레가 왜 필요한 거죠?”

필리핀의 미술 비평가이자 큐레이터인 마리안 패스토 로세스Marian Pastor Roces는 국제적인 비엔날레에서 자주 보이는 특정한 형태의 작품을 ‘엑스포 아트’라는 용어로 규정하기도 했다. 약간 비난조로 보이는 단어 같지만, 로세스에 따르면 이것은 중립적인 표현이다. ‘엑스포’처럼 국제적이고 큰 규모의 미술 전시에서 으레 마주치게 되는, 눈길을 사로잡고 새롭게 제작된 작품을 의미한다는 것이다.

Eom Jeong Soon, installation view at the 14th Gwangju Biennale. Photo: Jaeyong Park

한편, 위의 질문에 대해서 누군가는 이렇게 반문할 수도 있다: “전시는 직접 가서 볼 수밖에 없는 건데, 좋은 작가, 좋은 작품을 한 곳에서만 보여주는 게 아니라 여러 곳의 비엔날레를 통해 소개할 수 있다면 그것 또한 좋은 일 아닌가요? 만약 어떤 작품이 비슷한 시기 여러 비엔날레에서 소개되었다고 칩시다. 그걸 전부 다 보고는 같은 작품이 자꾸 보인다고 불평할 수 있는 사람은 서로 다른 장소에서 열린 여러 비엔날레를 전부 다 보는 극소수 전문가나 국제적인 매체의 기자뿐이에요. 그렇지 않나요? 비엔날레에서 마주치는 ‘비엔날레 아트’ 혹은 ‘엑스포 아트’를 결국… 일종의 ‘월드 아트’라고 생각해 볼 수는 없을까요? 하나로 고정된 실체는 없지만 비슷한 방향의 흐름이 안개처럼 퍼져 있다는 점에서 말이에요.”

미술에 관한 이런 고민 외에, 비엔날레를 도시 브랜딩이나 마케팅 수단으로 여기는 행정가나 개발 사업가들의 입장이라는 것도 존재한다. 고정된 미술관 없이 잊을 만하면 한 번씩 치를 수 있는 일시적 문화 행사로서의 비엔날레는 도시의 문화적 가치를 높이는 데 실로 안성맞춤인 해결 방법이 아닐 수 없다. 일반적으로 비엔날레는 예술 감독을 중심으로 임시적인 팀을 꾸려 전시 준비 기간 중에만 작동하니, 골치 아픈 문제가 일어날 확률마저 그리 크지 않다! (평창동계올림픽을 앞두고 4년간 열리다가 사라져 버린 비운의 평창 비엔날레를 기억하도록 하자.)

Harald Szeemann in the “Fabbrica Rosa,” his office and archive in Maggia, Switzerland, ca. 1990s. The Getty Research Institute, 2011.M.30. Photo: Fredo Meyer-Henn, State Archive of Canton Bern.

그래서, 비엔날레를 보아야 할 이유는

하랄트 제만이라는 스타 큐레이터의 탄생과 더불어 시작된 큐레토리얼한 국제적 전시와 차례로 이어진 비엔날레 창립과 열풍은 이미 50여 년의 역사가 쌓인 현상이 되었다. 다행인지 불행인지, 우리가 사는 한국은 1990년대 아시아의 비엔날레 열풍에서 선발 주자 자리를 선점해 나름의 역사를 쌓아가고 있다. 하지만 전 세계에 300개가 넘는 비엔날레가 존재하는 지금, 2년에 한 번씩 열리는 비엔날레라는 형식 자체가 더 이상 유효한 것인지 걱정하는 목소리가 들려오는 것도 사실이다. 매년 새로운 젊은 작가나 한 해를 장식하는 대표적 작가를 뽑아서 보여주고 상을 주는 전시가 해를 거듭할 수록 동력이 떨어지는 것처럼, 비엔날레 역시 예전과 같은 에너지를 지속할 수 없을지도 모른다.

하지만 비엔날레에서만 만날 수 있는 독특한 에너지가 미술관이나 갤러리 전시, 아트 페어에서는 절대 만날 수 없는 종류의 것이라는 점만은 여전하다. 임시적으로 모인 팀이 그리 길지 않은 시간 동안 엄청난 집중력을 쏟아부어 만들어 낸 전시, 당장은 판매할 생각이 없거나 애초에 그럴 마음 없이 제작한 거대한 작품, 대체로 마감에 쫓겨 허겁지겁 쓰여졌을 테지만 미술 전시를 통해 어떤 식으로든 나름의 비전 혹은 방향성을 제시하려는 큐레이터들의 노력이 담긴 에세이에서만 느껴지는 비엔날레의 에너지가 분명 존재한다. 미술이 그다지 실용적이지 않고 무용하다는 점에서 매력을 느낀다면, 비엔날레야말로 궁극의 무용함을 만끽할 수 있는 장소일 수도 있다.

1997년 광주 비엔날레 도록

참고

올 한 해 동안 한국에서 볼 수 있는 주요 비엔날레는 다음과 같다.

1.제14회 광주 비엔날레(4.7~7.9) “물처럼 부드럽고 여리게”

2.제12회 서울미디어시티비엔날레(9.20~11.19) “이것 역시 지도”

3.타이포잔치 2023: 국제 타이포그래피 비엔날레(9~10월)

4.제9회 대구 사진 비엔날레(9.11~11.12) “다시, 사진으로!”

한편, 한국에서는 다음과 같이 다양한 비엔날레가 운영되고 있다: 광주 비엔날레, 부산 비엔날레, 서울미디어시티비엔날레, 서울도시건축비엔날레, 서울 타이포그래피 비엔날레(타이포 잔치), 제주 비엔날레, 청주공예비엔날레, 대구 사진 비엔날레, 창원 조각 비엔날레, 공주 금강자연미술 비엔날레, 대전 비엔날레, 경기세계도자 비엔날레, 세계서예전북비엔날레, 안양공공예술프로젝트, 강원트리엔날레 등.

비엔날레(와 더불어 트리엔날레, 도쿠멘타)의 역사에 관해서는 다음 책을 추천한다. ‹Biennials, Triennials, and Documenta: The Exhibitions that Created Contemporary Art›(Charles Green and Anthony Gardner, WILEY Blackwell, 2016). 이와 더불어, 광주 비엔날레 재단에서 비엔날레 창립 20주년을 맞이하여 발간한 『광주 비엔날레 1995-2014』또한 읽어볼 만 하다. (PDF 다운로드 링크)

가장 쉽게 술술 읽히는 레퍼런스는 새라 손튼의 책 『걸작의 뒷모습: 옥션에서 비엔날레까지 7개 현장에서 만난 현대미술의 은밀한 삶』(원제: Seven Days in the Art World)이다. 옥션과 아트페어, 미술학교 등 미술계의 곳곳을 생생하게 전하는 책의 마지막 장은 베니스 비엔날레 현장을 전하며 마무리된다.

Writer

박재용(@publicly.jaeyong)은 현대미술서가 서울리딩룸

(@seoulreadingroom)의 장서광이자, 뉴오피스(@new0ffice)에서 일한다. 큐레이터이자 통번역가, 연구자, 교육자이며, 허영균과 함께

NHRB(@NHRB.space)의 공동 아트디렉터를 맡고 있다.

![[BA]섬네일](https://magazine.beattitude.kr/wp-content/uploads/2025/12/BA%EC%84%AC%EB%84%A4%EC%9D%BC-8-scaled.jpg)

![[BA]섬네일](https://magazine.beattitude.kr/wp-content/uploads/2025/12/BA%EC%84%AC%EB%84%A4%EC%9D%BC-6-scaled.jpg)

![[BA]섬네일](https://magazine.beattitude.kr/wp-content/uploads/2025/12/BA%EC%84%AC%EB%84%A4%EC%9D%BC-4-scaled.jpg)

![[BA]섬네일](https://magazine.beattitude.kr/wp-content/uploads/2025/12/BA%EC%84%AC%EB%84%A4%EC%9D%BC-3-scaled.jpg)

![[BA]섬네일](https://magazine.beattitude.kr/wp-content/uploads/2025/12/BA%EC%84%AC%EB%84%A4%EC%9D%BC-2-scaled.jpg)

![[BA]섬네일](https://magazine.beattitude.kr/wp-content/uploads/2025/12/BA섬네일-7-400x600.jpg)

![[BA]섬네일](https://magazine.beattitude.kr/wp-content/uploads/2025/12/BA섬네일-8-400x600.jpg)

![[BA]섬네일](https://magazine.beattitude.kr/wp-content/uploads/2025/12/BA섬네일-6-400x600.jpg)